中国的民族识别与民族分类学体系化初探

本文原载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期。限于系统篇幅限制,原文参考文献从略。

一、研究缘起

20世纪50年代,我国经过“民族识别”工作正确解决了各少数民族没有民族地位的问题,承认了一批少数民族,这是历史上从未有过的,也是推行民族平等政策必不可少的前提。民族区域自治制度是中国共产党创造性地运用马克思主义民族理论并结合中国具体实际解决我国民族问题的创举。民族识别工作与民族区域自治制度的重要意义在于从理论与制度上为实现真正意义上的民族平等和民族团结奠定了扎实的基础。

20世纪50年代至80年代,西方学者乔治·莫斯理(George V.H.Moseley )、金德芳(Teufel Dreyer)等人对中国的民族问题研究旨趣多侧重于自从中华人民共和国建立以来执政的中国共产党和中央政府如何治理少数民族地区的相关事务。如乔治·莫斯利就把广西壮族自治区的设立视为中央政府为了打击国民党在广西的残余势力,减轻广西等边远地区的治理难度而做出的决定。[[1]]自90年代以来,一些西方学者显示出对中国少数民族的族群认同(ethnic group identity)与族群性(ethnicity)方面研究越来越浓厚的兴趣。美国学者杜磊(Dru C. Gladney)关于中国回族的族群性与族群认同研究,在西方学术界产生了一定的影响。他认为“回族”是一个被政治建构的分类体系,这一人群分类范畴包括了不同历史来源的人群,除了拥有信仰伊斯兰教的共同的宗教认同之外,这些人群相互之间没有太多的共性。[[2]]此外,斯蒂文·郝瑞(Steven Harrell)[[3]]对彝族的族群关系、民族认同的研究颇具代表性。在他看来,中国的民族识别在受到西方民族主义与斯大林式的马克思主义民族理论双重影响的同时,国家在彝族的民族身份认定和民族认同的塑造上起到了决定性的作用。白荷婷(KatherinePalmer Kaup)的《创造壮族:中国的族群政治》(2000)一书中就提出如下观点:即中国人口最多的少数民族——壮族的创造是中国共产党及政府进行中华民族融合的威权政策的一种产物。按照美国学者爱德华•萨义德的解释,西方与东方之间存在着一种权力关系、支配关系、霸权关系。英国学者亚齐乌丁•萨达尔指出,西方和东方都不是均质的整体性实体;二者都是复杂、不明确和异质性的。[[4]]所以,西方学者对于中国民族问题与族群性研究的旨趣在于重现类似于“东方学”的表述:他们(少数民族)无法表述自己;他们必须被别人表述。[[5]]这些论点是一些西方学者有意或无意地漠视中国历史上民族多样性的历史事实,忽视了少数民族群体几千年以来自然而然的、有效传承和绵延的历史脉络,仅从当下出发作出如此狭隘的解读和评论。广西壮族自治区原副主席张声震(壮族)曾撰文讲述了壮族民族识别的过程,他反驳道:“现在有些西方学者(金德芳、白荷婷等)说壮族是共产党创造出来的民族,这是不符合实际的。以我个人作例子,应该说,我本是壮族,我之所以一度民族意识模糊,是由于历史原因。中国共产党不是创造出壮族,而是以马克思主义的民族平等观唤醒了壮族的民族意识。”[[6]]

西方学术界对中国少数民族的族群性研究和针对中国的民族识别工作的学术解构与政治企图,引发了国内学术界也加大了对我国少数民族的族群认同与族群性的田野研究个案,同时,学者们由于各自对“民族”与“族群”概念的不同认识而引发较大的争议与讨论。由上述“民族”(nation)与“族群”(ethnic group)的概念之争,掀起新一轮的学术争鸣,并引发对20世纪50至60年代民族识别工作的反思和讨论。目前,在学术界针对中国进行民族识别的后果有两种截然不同的看法:一方强调少数民族因“民族识别”所享有的社会平等以及互助、融洽的族际关系;另一方则强调少数民族在政治、经济和社会生活中所处的边缘地位。

本文主要基于20世纪前期国内外学界有关中国民族分类学知识谱系的文本分析,并大致梳理了关于“民族分类”的种种表述及其衍生的学术意义和持续影响力,以回应国际上针对中国民族识别研究中的种种质疑和认识论上的误区,深层次分析种种分歧与争论之学术陷阱及其实质。

二、20世纪前期中、西方学者对中国“民族分类”的知识谱系

20世纪50年代初大规模开展的中国“民族识别”工作,其实质是对中国境内各种人群共同体的分类和确认的一项工作。[[7]]然而,这种对不同民族系属及其支系的划分,早在中国古代就已经开始着手进行了。[[8]]汉代司马迁的《史记•西南夷列传》中将中国古代的西南民族划分为三类:夜郎、滇、邛都诸族为耕田民族;寯、昆明为随畜民族;笮都等为半耕半猎民族。其对于民族的分类是以经济、政治与习俗为标准。晋时范晔的《后汉书•南蛮西南夷传》将西南诸族分为七系:如武陵蛮(包括长沙蛮、灃中蛮、溇中蛮、零阳蛮、零陵蛮等诸种)、南郡蛮、江夏蛮、板楯蛮、南方蛮(包括交趾、越裳、海州、九真、日南、合浦、蛮里、乌浒、象林诸蛮)、益州羌、西南夷(包括夜郎、滇、邛都、笮都、哀牢、白马氐等诸族)等。范氏以地理分布为标准,将上述七种名称的民族分属为四个种族名称:蛮、羌、夷、氐。清人李宗昉参照《黔苗图说》将西南民族划分为八十二种。[[9]]

(一)西方探险家、传教士和学者对西南民族的早期研究(19世纪70年代至20世纪30年代)

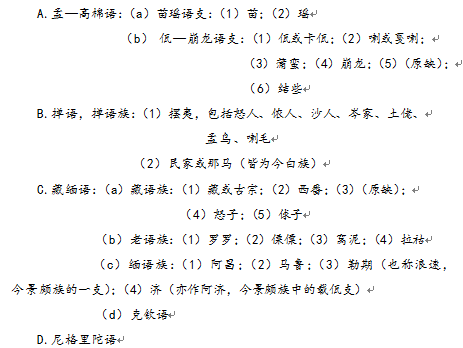

19世纪70年代,先后进入我国西南少数民族地区的英国人,有安德森、马嘉里、格罗夫纳、巴伯、麦克卡迪、吉尔•史蒂文森、索尔登等。[[10]]1890年,英国人亚历山大·浩熙(Alexander.Hosie)在其《华西三年驻节记》一书中对于西南民族分类为三种:即“苗人、掸族与倮罗为贵州、云南、四川三种显然不同之种族。”[[11]]1909年,英国军官戴维斯少校(H.R.Davies)在《云南:连接印度与扬子江的链环》一书中将云南与川南各民族的语言分为四个系统,即所谓的“戴维斯语言学分类法”[[12]]:

图1 戴维斯的西南民族分类法(语言学分类)

1907年至1910年,先后有法国人夏瓦纳、多龙考察队、吕真达考察队先后在川、黔、滇少数民族地区考察。同一时期先后有英人李特、杰克、约翰斯顿、希洛克、费格生等人到西南少数民族地区进行考察。1911年,克拉克(S.R.Clarke)在其《中国西南民族》一书中也将西南民族分为以下三类:苗族;仲家;倮猡。1925年,巴斯顿(L.H.Boxton)沿用了克拉克的三分法。巴斯顿为了证明他的民族分类法的成立,特意采用人类学家丁文江的观点,如更加强调各民族的历史性与民族之间的相互影响。

(二)中国学者对西南民族分类的早期研究(19世纪初至20世纪40年代)

1922年,梁启超将中国民族分为六大系。梁氏将西南民族称之为南蛮族。他采用西洋学者研究成果,将苗蛮族分为三系:苗;摆夷;倮啰。梁氏明确指出:民族既与种族不同,也与国民不同。种族是人种学(人类学)研究的对象,国民是法律学研究的对象,而民族虽以血缘、语言、信仰为成立之有力条件,但断不能以此三者作为民族之分野。[[13]]

1914年,作为体质人类学家和地质学家的丁文江因为很偶然的原因来到西南边陲的云南省进行矿物勘探和地质测量。丁文江的云南之行,在地质测量和勘探之余,他开始对西南地区土著民族进行民族志的研究。他把当地各民族的方言按地区绘图,并收集了云南地区土著民族倮罗的宗教碑文。[[14]]丁氏分类是依据戴维斯分类法并在语言学方面加以了修正:

图2 丁文江式分类(云南民族语言分类)[[15]]

丁氏对云南民族的识别与分类已经具有了现代的学科分类意味, 他关于云南民族语言学分类是从文化类型的视角加以分类的。1928年,李济在《中国民族的形成》一书中引用了丁文江对中国云南语言的分类。李济认为,语言学分类弥补了体质人类学相关研究资料不足的情况。他指出,较之于前人的民族分类法,戴维斯的语言分类法在民族类分方面业已取得一定的进展。[[16]]1934年,吕思勉的《中国民族史》将中国历史上的各民族分为十二族:汉族、匈奴、鲜卑、丁令、貉族、肃慎、羌族、藏族、苗族、越族、濮族、白种诸族。[[17]]吕氏从对“民族”的界定出发,列举出关于构成民族的一些重要条件:如种族;语言;风俗;宗教;文学;国土;历史;外力等要素是构成“民族”客观上最重要的条件。[[18]]

马长寿认为,中国史家之分类传说如故也,因无新方法,是以无新创造。及至种类繁多而无以甄别时,于清时遂有如魏源者出,思以玄观方法,解答西南民族分类问题,遂倡言:“无君长不相统属之谓苗;各长其部,割据一方者谓之蛮”。于是僮、黎、瑶、生番、野人皆苗矣。[[19]]1936年,马长寿在《中国西南民族分类》一文中分析指出:

在欧洲方面,40年来关于西南民族之著述,约在百种以上。又西南各省与法领安南,英领缅甸、印度接壤,故欧洲各国,尤以英法学者,于西南问题特为注意。英法学者于西南民族分类,持论不一。简者为西南民族为一族,如法之丹尼克(J.Daniker)是。繁者谓西南民族为七种,如法之加底尔(Cordier)是。其间如葛岱(Gaide)之二分法;浩熙(A.Hosie)、达卜林(Deplonne)之三分法;李达德(Lietard)之四分法。简复详略,迄无定论。综合言之,在各分类中,以三分法最为普遍。[[20]]

马长寿指出,克拉克和巴斯顿的分类方法,已较前人是一种进步。但是,他们的叙述尚不及戴维斯对于西南民族的分类法。[[21]]对于戴维斯分类中的谬误之处,马长寿则指出:

达(戴)氏分类最为可质疑者为处理民家与浦蛮之位置问题。达氏决定民家为蒙克语系民族之理由殊不充足。盖语言区域常由人口移动混淆之。而人口移动又有自然移殖与命令移殖两种。前者移殖终点由人民与环境决定,后者移殖终点则由政府与领袖命令决定。民家语言所受外界之影响若属于前者,吾人自可于四周民族中寻其自然移殖之踪迹。影响若属于后者,则影响民家语源之因素,不在四周之民族,而即参伍于民家中间之民族也。[[22]]

马长寿认为,人种分类的标准一般有两种:其一为体质;其二为文化。他认为,但凡民族分类的依据,因语言与体质皆有欠缺,所以需要佐之以其他文化因素,如宗教、衣饰、民族历史溯源等。

1936年,林惠祥在《中国民族史》一书中,对中国的民族分类详加梳理,他认为缪凤林、那珂通世、梁启超、张其昀、宋文炳、赖希如、王桐龄、李济、吕思勉等人对于中国民族的分类各有千秋。[[23]]林惠祥对于中国历史上的民族分类法采取了特殊的处理方法,即所谓的“两重分类法”:他的本意在于对中国历史上的民族加以分类叙述,但是其名义略加区别。他认为上述的两种观点可以并用,而不致互相矛盾。林惠祥所提及的“两重分类法”,是指以历史上民族与现代民族各为一种分类,然后将前者连合于后者。[[24]]

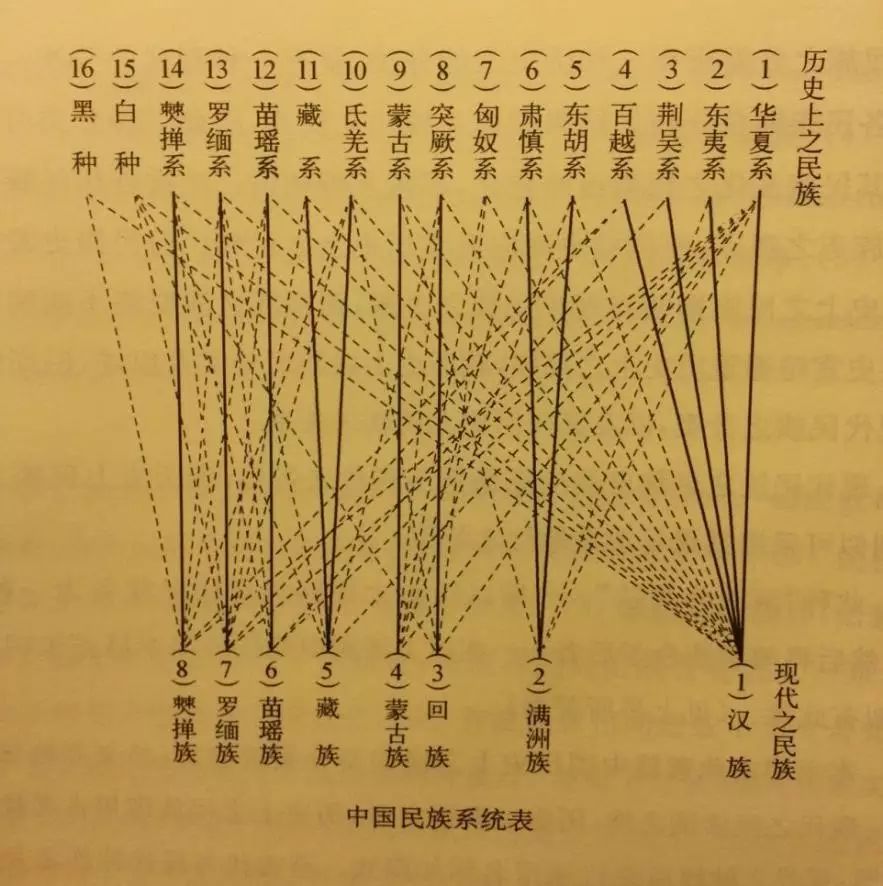

表1 林惠祥式分类法:《中国民族系统表》

林惠祥在分析了前人对于民族分类的相关研究之后,提出了林氏民族分类法:即中国民族系统表(见上表1,实线表示蜕变关系极为密切者;虚线表明关系较为疏远然而似有影响者)。林氏对中国历史上的各族族源及其现代演变加以分析和阐明:(一)华夏系:汉族来源之一;(二)东夷系:汉族来源之二:东夷在史上有广狭之分,狭义专指今中国境内者。自秦统一后东夷皆散为民户,自是完全与华夏同化,故为汉族来源之第二支也;(三)荆吴系:汉族来源之三;(四)百越系汉族来源之四;(五)东胡系:满族来源之一;(六)肃慎系:满族来源之二;(七)匈奴系:回族来源之一?(八)突厥系:回族来源之二;(九)蒙古系:蒙古系后起似为匈奴、东胡、突厥等系之混合的产物;(十)氐羌系:藏族来源之一;(十一)藏系:藏族本支;(十二)苗瑶系;(十三)罗罗缅甸系:罗罗自昔住中国西南,今多在四川之南蛮中似亦有其人。缅甸族在中国者居云南西境,有阿昌、马喇、阿系、喀钦诸部;(十四)僰掸系:现代之僰掸多住在云南南部及广西贵州,有摆夷、仲家、獞獠等支;(十五)白种:白种之成分有数支:(1)汉西域之于阗、龟兹、焉耆、疏勒等国。汉通西域时与之发生关系,今已同化于回族内;(2)西域又有乌孙亦白种人;(3)黠戛斯为白种与铁勒混合人种,现与回族混合为哈萨克人;(4)唐宋以来波斯、阿拉伯、犹太之商人来中国者甚多,且有久住者,亦白种人。(十六)黑种:中国人种似非无黑种之成分。[[25]]

林氏的民族分类法,充分考虑到现代中国民族与历史上古代中国民族的区别与联系,既考虑到中国民族发展演变的历史轨迹,也充分地体察到各民族之间的接触、融合与同化的可能性,其分类法有一定的可取之处。但是,时至今日,通过对林惠祥民族分类的文本分析,我们也能发现一些较为明显的错误、混淆与遗漏之处。如林惠祥在谈及“氐羌系”时,将今居住在青海的藏族误认为是羌族。例如:

羌族今名唐谷特(Tanguts),住青海,自明代额鲁特蒙古固始汗侵入青海,羌族受其压逼大半徙帐黄河以南及长江上游一带避之。清雍正时青海之蒙古族被征服。迨乾隆以后羌族又强,蒙族被逼北退,羌族恢复固有牧地。在青海之羌族属西宁办事大臣管辖,近西藏者则属驻藏大臣管辖。各族均有土司,在西宁大臣监督之下以直接管理土民。民国成立仍置西宁办事长官。民国四年改西宁道为甘边宁海镇守使管辖,称宁海区。十七年(1929年)中央明令划西宁道七县及青海全部改设青海省。[[26]]

林氏显然是参考了民国期间出版的张得善的《青海种族分布概况》、青海省政府编《最近之青海》、杨希尧的《青海风土记》、张其昀的《中华民族之地理分布》以及戴季陶等人编的《西北》等有关介绍西北甘青地区地理、民族、宗教等情况的游记、调查报告等书籍和文章,但是,他显然错误地认为古代历史上西北的羌族仍然生活在青海境内。事实上,在清人有关西北甘青地区民族分布的一些地方志中就已经较为明确地区分了藏族与羌人,如清人杨应琚编纂的《西宁府志》等一些地方志。尽管林氏的民族分类存有上述的遗憾和混淆,但是,不可置疑的是他的民族分类以及“两重分类法”的尝试对于此后中国的民族史及民族研究产生了重要的学术影响。

1946年,芮逸夫[[27]]采用了较为科学的方法,根据各民族生活习俗和宗教信仰等维度,进行了综合分析与比较研究。他把中国的民族分为66族,这种分类法比较接近于我们今天的分法,有一定的根据。显然,美国人类学家弗朗兹·博厄斯、拉尔夫·林顿等人对于文化的界定和文化范畴分类思想对于芮逸夫产生了一定的影响,他开始有意识地将中国民族分类系统的学理背景提升至中国地理知识以外的人类学概念的陈述领域。陈永龄则分析指出,“芮氏分类法”尽管有一定的科学性,但是仍然存在一些问题。如芮逸夫把蒙古族分为6个民族,把藏族分为5个民族,这是把两个民族按不同地区的不同叫法来分,今天看来当然是不科学的。[[28]]

1947年,吕振羽的《中国民族简史》一书对中国民族的分类如下:汉族;满族;回族;藏族(图伯特族);维吾尔族;哈萨克族;扎萨克族;布鲁特族;罗罗族;唐谷特族;苗族;僰族;掸族;瓦崩族;卡菁族;缅甸族;黎族(“土番”、“疍民”、“畲民”等);鄂伦春族;达呼尔族等民族。吕振羽认为:“中国人种的主要成分为蒙古人种和马来人种。除此之外,中国人种也有其他一些次要的成分,如所谓高加索人种(这是一种习惯的非科学的用语)的高鼻、深目、丛须……等特征,在维吾尔族、哈萨克族和一部分回人、汉人中也具现着。”[[29]]

三、早期的民族分类法对中国民族识别工作的影响

民族识别,是指对一个族体的民族成分和民族名称的辨别。20世纪50年代初,中国的民族识别工作其实质是一种民族分类法。陈连开认为,民族识别工作,一是区分汉族和少数民族;二是区分是单一民族还是同一民族中具有不同地区性或其他特殊从业、生活方式等特点的人们群体(抑或台湾学术界称为族群);三是要确定各民族为大多数人民乐于接受而且较为科学的名称。[[30]]前苏联学者科兹洛夫对于民族分类法有着较为明确的表述:民族共同体的分类是民族学方法论的重要问题之一,这些共同体就是民族学研究的主要对象。在他看来,这种民族共同体的分类方法充分说明了如何按某些相似特征对各民族共同体加以分类,并对分类后的共同体进行族属与支系的相互区分,也是在时间和空间层面进一步加强了解与把握民族共同体的构成及其演变过程的实质及其发展规律的一个主要方法。[[31]]

在民族识别工作中通过调查研究,首先要弄清楚那些有待于识别的民族共同体是汉族还是少数民族;其次,如果是少数民族,那么,他们究竟是单一的少数民族,还是某一少数民族的一部分。[[32]]中华人民共和国建立初期,进行民族识别是推行民族平等政策的必不可少的前提。关于“民族识别”工作及其遵循的原则问题,苏克勤指出:

民族识别工作是根据马克思列宁主义关于民族问题的理论和党的民族政策进行的。在工作中,严格地按照历史唯物主义的原理,充分地照顾到各民族的特点和各民族人民的意愿。几年间,民族识别工作的成绩是很大的。经过民族识别工作,我国现已正式确定的有五十多个少数民族,比原来人们知道的增加了好多倍。当然,那些新确定的少数民族在中国境内早就存在,只是由于旧中国的反动统治者的否认,过去很少为人们知道而已。[[33]]

1954年,林耀华率领一个调查组到云南,得到了语言学家傅懋勣等人的协助,他们通过语言和方言的比较分析,基本摸清了云南全省的民族成分和语言系属等重要问题。1955年中国科学院少数民族语言研究所派出七个调查队,其中派到云南的第三工作队100多人与云南民族语文工作指导委员会的调查工作人员200多人合并,分别对哈尼、傣、傈僳、拉祜、纳西等十几个民族的语言和方言、土语进行了系统的调查研究。1956年8月,以费孝通为组长的云南少数民族社会历史调查组到达昆明,方国瑜、侯方岳、杨堃、江应樑、马曜等人也参加了此次调查。[[34]]

1978年9月,费孝通在政协全国委员会民族组会议上的发言《关于我国民族的识别问题》(1978)中谈到了中国民族识别的大致情况以及今后的工作:“应当看到“民族”这种人们共同体是历史的产物。虽然有它的稳定性,但也在历史过程中不断发展、变化;有些相互融合了,有些又发生了分化。所以民族这张名单不可能永远固定不变,民族识别工作也将继续下去。”[[35]]

(一)斯大林的“民族”定义及其对我国“民族识别”工作的影响

斯大林的“民族”定义自20世纪30年代后期被译成中文后,为中国共产党人所接受并在实践中加以灵活运用。20世纪50年代初期的民族识别工作就是以斯大林的民族定义作为该项工作的理论依据之一。然而,由于考虑到中国的国情和我国各民族的复杂情形,在进行具体的民族识别时,结合每个民族的实际情况适当加以调整也是必需和必要的。前苏联学者罗加乔夫和斯维尔德林在《论“民族”概念》(1966)一文中指出:对斯大林提出的“民族”定义,要作重大修改。他们提出进行重大修改的理由如下:

过去广泛流传的民族定义是1913年斯大林在《马克思主义和民族问题》一书中提出的。当时,它起了肯定的作用,特别是在批判“民族文化自治”纲领方面。但是,这个定义所根据的材料,受到历史的限制,基本上是以欧洲民族的生活为基础的。它需要根据社会主义民族的发展以及帝国主义殖民体系解体所引起的民族过程中的新现象,作重大的修订(特别是在所谓民族心理素质问题上),并予以补充。这个问题之所以引起许多学者们的注意,绝不是偶然的。[[36]]

1940年5月30日,由中共中央北方分局、晋察冀中央局主办的《抗敌报》刊载了《关于“中华民族”问题》一文认为,斯大林所下的“民族”定义,并非讨论和确定何为“民族”的试金石,具体实践中应该是对一个原则具体的灵活运用。那么,讨论中华民族问题时,就应根据中国特定的历史环境、历史的地位来考察中华民族。有学者认为,这段论述实际上构成了中华人民共和国成立后,20世纪50年代初在全国范围内进行“民族识别”工作的先声。[[37]]

在20世纪50年代初,我国的民族识别调查工作中,多数学者赞同采用斯大林的“民族”定义作为民族识别工作的指导理论,在具体的工作实践中强调灵活运用。陈连开认为当时所能遵循的基本的理论依据,是1913年斯大林提出的“民族”定义。[[38]]黄淑娉认为,所谓的灵活运用,实际上是在做斯大林民族定义的“中国化”或“本土化”工作。她指出:“斯大林对于民族的界定是确定的,中国化的斯大林民族理论强调“灵活运用”,这就为以后的理论探索提供了空间。”[[39]]

林耀华在总结我国民族识别工作的经验时指出,斯大林的“民族”定义对于理解和把握民族概念实属必要,然而,还要考虑到本国的国情与各民族的实际情况,具体问题要具体分析。[[40]]在谈到斯大林的“民族”概念在我国民族识别中的适用性问题,费孝通指出,考虑到我国各民族情况的复杂性与社会经济发展的不平衡性等特点,加之中西方历史的不同,为了避免“民族”概念因中西文翻译不同而引起理论上不必要的混乱与混淆,就有必要在具体的实践中对所使用的“民族”概念加以清晰界定。[[41]] 此外,在民族识别中也要充分考虑到“名从主人”的原则。费孝通和林耀华等人指出:“我们进行的族别问题的研究并不是代替各族人民来决定应不应当承认为少数民族或应不应当成为单独民族。民族名称是不能强加于人或由别人来改变的,我们的工作只是在从共同体的形成上来加以研究,提供材料和分析,以便帮助已经提出民族名称的单位,通过协商,自己来考虑是否要认为是少数民族或者是否要单独成为一个民族。这些问题的答案是要各族人民自己来做的,这是他们的权利。”[[42]]华辛芝认为,对于斯大林的民族定义和民族观点,中国的社会科学工作者并没有死板地恪守和照搬硬套。她举出两例来加以佐证:“在新中国成立后进行的民族识别工作中,既以马列主义民族理论作指导,又不生搬硬套公式和教条,而是从中国民族的实际情况出发,尊重各族人民的意愿,逐一进行民族识别工作。即“名从主人”的原则。此外,关于“民族”[[43]]定义(2005年5月31日,中共中央政治局召开中央民族工作会议,对“民族”概念进行了新的阐释:“民族是在一定历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中,宗教起着重要的作用。”)等问题,1984年4月《民族研究》编辑部曾经召开过一次学术讨论会。虽则坚持斯大林提出的民族定义有普遍意义,不可更改之类的观点仍占多数,但已有相当数量的学者指出:不必拘泥于这一定义,应根据我国各民族的实际,进行必要的修改和补充,强调任何理论都是不能‘一劳永逸’的。此次学术讨论会的意义是深远的。”[[44]]

(二)对中国民族识别工作的认识与评价

布鲁诺·拉图尔(BrunoLatour,1987)认为:“不论它(民族识别工作)在历史上是如何引起争议,它的内部形成是如何复杂,使得它成形并保持地位的商业或学术网络多么庞大,这些都不重要,只有此项工程的投入和产出是重要的。”[[45]]康·阿尔玛兹(Almaz Khan,1996)则指出,对中国的民族识别工作进行揭示和反驳,称其是“非科学的”是不够的,这样做只能限制了可以提出问题的范围。[[46]]

墨磊宁(Thomas S.Mullaney)近年来致力于研究中国西南少数民族“民族识别”的历史与过程。他认为,对中国西南民族的探索应超越单一民族的研究模式,走向民族史和民族学学科史相结合的研究方向,对中国民族识别工作的认识也应具有历史的深度。[[47]]墨磊宁通过对1954年民族识别工作的实地调研,旨在“对此项工程在成为科学社会学的学者称之为‘黑匣子’之前的那个历史时刻进行研究”。他认为,中国的民族识别工作从规模和其影响上说来是巨大的,然而其基础和执行却是薄弱的。这个工作是一个里程碑,它影响了后来所有有关中国民族学知识的模式,其所形成的“棱镜”不可避免地反射出我们后来对中国民族组成的理解。然而同时,因为这个工程在理论和实践上的局限性,它的薄弱性远远没有为公众所认识。[[48]]同时,墨磊宁也分析指出,中华人民共和国时期的民族分类方法,主要是以语言学理论为基础的方法,很大程度上是从民国时期继承而来的。其结果是,共和国时期研究者所发展的分类结构上有着明显的20世纪30—40年代时期研究的烙印。他指出,尽管有这种民国时期的血脉传承,20世纪50年代的民族识别工作如果没有中央集中领导下的新中国是不可能实现的。彭文斌认为,近年来海内外人类学界对中国族群问题的讨论,时间上大多以 20世纪 50年代中国民族识别的系统工程为起点,但这些讨论既表现出对清末和民国初年中西方的中国民族分类观缺乏相应的探讨,又表现出缺乏从学术史的角度探讨中国民族分类话语的流变及其相关的政治语境等问题。[[49]]

从20世纪初期以来,斯大林的“民族”定义与英法等国学者对于中国少数民族的研究及其分类方法对于新中国的民族识别工作产生了较为重要的学术影响。这种影响的有效性,我们可以从丁文江、李济、林惠祥、凌纯生、芮逸夫、马长寿等前辈学者的相关表述中一窥端倪。

我们不难发现,20世纪50年代的中国民族识别工作,其理论奠基工程其实早在20世纪初期就已经在进行了,“民族识别”这一过程本身并非仅仅受到前苏联的民族理论以及斯大林“民族”定义的影响。从19世纪末的亚历山大·浩熙、克拉克与巴斯顿等人对中国西南民族的“三分法”,然后到20世纪初期的“戴维斯分类法”,实际上依稀可见西方学者关于“民族分类”的学术话语以及无处不在的学术影响力。墨磊宁在其新近出版的著作中对于“戴维斯分类法”及其学术影响进行了深入分析和细致的讨论。他指出,民国时期的中国学者因为对之前的帝国式的和地方志式的民族学研究不满,带着一腔分类学的热情,开始寻找新的民族分类方法,最终在语言学和以语言为基础的民族分类方法上汇合。墨磊宁认为,民国期间中国学者在上述的分类学方法上的突破,对从此以后的分类思想毫无疑问会产生很大的影响。[[50]]

其实,语言学的研究成果对于把握和了解“民族分类”有着极为重要的意义。语言学家罗常培在《语言学在云南》一文详细介绍了20世纪30至40年代期间,1938年,国立中央研究院历史语言研究所搬迁到昆明后,一部分语言学者对云南少数民族语言的实地调查与研究的大致情形。这一时期研究西南少数民族语言及其分语支的研究成果较为显著,包括1931年,李方桂的台语研究与1936年对云南的摆夷语研究;1938年,罗常培对昆明话与国语的异同加以研究,此后他于1942年致力于对傈僳族、贡山的俅语、怒语、兰坪的民家拉马语、大理和宾川民家语进行了实地调查并收集语料;1939年,张琨对盈江摆夷语的研究;1939年,傅懋勣对蒙自的倮倮语以及对其语支利波语、撒尼语的实地调查研究;1939年,芮逸夫的傈僳语研究[[51]];1940年,丁声树、董同和、杨时逢等人对云南全省的方言调查;1941年,马学良对撒尼倮语语法的研究;1942年,高华年对昆明的黑夷语、新平杨武坝附近的纳苏语、窝尼语的实地调查研究;1943年,袁家骅对俄山窝尼语、剑川民家语的实地调查研究,对学术界产生了较大的影响。[[52]]

戴维斯分类法与丁文江的云南民族分类,是典型的民族语言分类法。对于将语言学的谱系分类法用于民族的分类上,科兹洛夫认为尽管在民族分布图上对各民族采用这种分类法有许多优越性,其中最主要的一点是语言特征的客观性能明确表明民族成分。[[53]]勃罗姆列伊和科兹洛夫也指出,民族与语言,关系极为密切。[[54]]埃里克·霍布斯鲍姆则认为:“我们实在无法将语言看作是决定集体认同的最重要关键,语言只不过是决定认同的诸多要素之一罢了。”[[55]]

墨氏认为中国的民族识别工作从分类学的知识谱系上深受戴维斯分类法的影响,即所谓的中国民族分类的“西来说”。但是,如果对戴维斯分类法进行学理上的细致分析,不难发现戴氏的观点也深受自古以来中国民族分类方法的影响,戴氏分类法只不过对于前人的相关分类方法加以综合而成。马长寿指出,宗教、服饰、习俗以及语言变迁和体质、历史脉络等种种因素对于中国的民族识别或民族分类,有着重要的现实意义。而“戴维斯分类法”过于考虑了中国西南各民族的语言、体质及文化的差异,而无意中忽略了最为关键的历史性要素(即该群体的历史脉络或历史记忆),所以被马长寿指责为戴氏分类法不佐以历史事实,导致他的分类谬误杂出,也是不可避免的了。施联朱指出,在进行民族识别时,为鉴别一个族体的族属问题,还必须有历史依据。中国是个多民族国家,各民族都有悠久的历史,而族属问题的甄别,涉及族源、民族迁徙、民族的形成发展以及民族关系等问题,因此,在进行民族识别研究时,要十分重视对各民族历史渊源的一定追溯。同时也是各族体人民群众意愿的历史表述。此外,在民族识别中,充分综合运用了历史文献、考古学、语言学、民族学、民俗学、人类学等资料。[[56]]至于谈及在民族识别工作中究竟是接受前人遗产的基础上加深抑或另起炉灶的问题,朱风认为调查组应该充分利用前人的材料,在这上面下功夫,要求深透,这样做比起另起炉灶要快。

我们初开始调查时,对前人的材料看得少,在调查当中提不出更多的问题。我们感到,对一个民族没有比较多的了解,就不能深入。又不可能放下工作专门学习,因此提出一面调查,一面看前人材料。譬如鄂伦春,五十年以前史禄国就到我们调查的那个地方调查过。当然,他是资产阶级民族学者,观点是错误的,但我们要的是当时的情况,不是他的观点。材料是五十年以前的,现在的老人,那个时候还都是小孩。就是说材料反映了更早时候的情况,只要我们用批判的态度,这样的材料也可以利用。应当结合我们实际调查,进行推理判断,加以鉴别,去伪存真的来加以利用。[[57]]

从19世纪末的亚历山大·霍斯到克拉克与巴斯顿等人对中国西南民族的三分法,然后到20世纪初期的戴维斯分类法,实际上依稀可见西方学者关于“民族分类”的学术话语以及无处不在的学术影响力。自20世纪前期,前苏联与英法等国学者对于中国少数民族的研究及其语言学的分类方法对早期中国本土的知识精英们产生了一定的学术影响。20世纪50年代中国的民族识别工作中或多或少地受到上述所提及的中西方学者基于语言和地理学的“民族分类”谱系的影响。

20世纪50年代初,在全国范围内进行的少数民族社会历史调查与民族识别工作中,因为新中国初期的特殊的国际、国内政治、经济和社会环境,使得如此关键和重要的工作不可避免地留有遗憾。比如在少数民族社会历史调查工作中突出和强调政治挂帅,并在学术上批判资产阶级民族学、社会学的反动观点等倾向性引导,使得那些接受过系统训练的民族学者与社会学者处于被冷落、靠边站或打成右派不受重用。此外,民族识别过程中也存有一些问题。如个别地区存在着过分强调族源或血统的现象。部分学者过分强调和依赖历史性因素,试图以族源来解决族别问题,认为如果能证明一个集团在历史上曾经是某族的一部分,就可以证明这个集团的民族成份。这种做法忽视了人们共同体的历史变化,事实上有不少现代民族是从同一个古代民族中分化出来的。因此,导致个别地方出现民族识别遗留问题。[[58]]胡鸿保认为,我国的民族识别工作中,在学者的调查分析、政府的意见和被识别族群的意愿这三者间的关系处理上,政府意见在民族识别中时常起更重要的作用。尽管许多学者意识到应当尊重本民族意愿的重要性,但在实际操作中,为党的民族工作服务却是更高利益,由于各地主管部门和从事调查研究者意见并不完全统一,出现了对族群自我认同注意不够和分析不足的现象。[[59]]此外,李绍明也指出民族识别中出现了同一民族或族群在不同的省、自治区之间被认定为不同的民族或族群的情况。他认为,出现上述民族识别不一致的情况是因为民族识别工作是分省、自治区先后进行的,各识别工作组之间缺乏足够的交流。而识别工作需要得到当地党委和政府的支持,当地干部对确定族属和族称起了重要作用。如云南的普米人被认定为单一民族,四川的普米人则被划入藏族之中;川滇交界泸沽湖畔的纳人(摩梭人)在云南的部分被归并到纳西族中,在四川的部分却成了蒙古族。[[60]]谢剑则指出,祖籍的固定可能不利于民族自然融合的进程。他认为,民族识别使每个国民除了公民身份之外更以各自的民族成分相区分,有可能是在强调特异性而忽略了普同性。[[61]]

四、结 语

其实,我们今天对20世纪50年代开始的那场轰轰烈烈的少数民族社会历史调查与民族识别进行重新审视,发现已经识别出来的55个少数民族中很少有完全符合斯大林的民族定义,即斯大林民族理论的四要素说,并不具备普适性。具体而言,在我国这样一个多民族的国家,各个少数民族有其独特的历史发展和迥然有别的民族形成过程,更何况,少数民族地区的多样而丰富的文化地理差异和文化多样性、文化多元等特点,使得中国的民族识别又有着自己显明的特点。然而,正是由于上述的一些特殊情况,使得建国初期进行民族识别工作时困难重重,民族识别本身也充满复杂性,加之,当时的社会意识形态以及国际国内的特殊形势,对当时以及其后的少数民族社会历史调查研究和民族识别工作产生了重要的影响。这些掺杂着各种特殊因素而形成的一种合力,对于上个世纪50年代所进行的中国的民族识别所产生的影响是深远的,毫无意外地,民族识别工作由于时间紧迫,加之,这是一项史无前例的运动,对参与此次调查研究和识别工作的各方专家来说,除了参考前苏联的相关研究成果和经验以外,我们别无选择;另外,由于我国民族问题的历史性、复杂性以及民族间地域分布、文化传统、风俗、语言、宗教以及生计方式的极大差异,无疑,也在一定程度上增加了民族识别工作的难度。

从现在来看,无论是20世纪早期克拉克、巴斯顿及戴维斯等人在中国西南少数民族地区的调查及其民族分类法,还是芮逸夫对中国民族的62种分类法,或者20世纪50年代初的中国的民族识别工作,其实质都是根据一定的标准对于一些人类共同体的划分、确认、分类及其识别,就这件工作本身而言,就是一件通过实地调查与研究分析,在此基础上高度概括与提炼各个人群共同体的特点,从而得出其所属与归属的结论,这个过程其实就是一种严格意义上的“知识生成”与“知识建构”的知识生产过程,其最终产品便是那些被分类、识别了的自在的民族共同体。这个被知识生产与知识建构的文化产品或事件要经过实践的检验,最终必须要经过实践的检验才能证明这种知识生产过程是否存有遗憾或瑕疵,并评价其效果。直到今天,对于民族识别的实践考验仍在继续进行,同时,组成人群共同体的自身或外部力量继续推动有关“民族共同体”的一系列知识建构和知识生产的文化再生产运动。

(本文原载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期)

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号