从“内地求学”到“返藏工作”:对内地西藏班毕业生学校教育与族群认同的研究

原文刊于《民族教育研究》, 2016(2):17-25。限于篇幅参考文献从略。

一、研究背景与问题

大多数多族群[1]国家都面临着类似的教育挑战:国家必须使其公民及全球共同体相信——公立学校教育能确保各族群享有平等的教育机会,促进少数族群贫困地区的经济发展,允许各族群实践文化自治并建设跨族群的统一体(Postiglione, 1999)。作为一个拥有56个民族的统一国家,中国也不例外。自1949年新中国成立起,我国政府就在实践中摸索以发展少数民族教育,来提高少数民族个体受教育机会、培养少数民族优秀人才、促进民族地区经济发展和民族团结统一。具体的政策措施包括:双语教育、预科班教育、少数民族录取中的优惠政策、减免学费以及内地班教育等(马戎,2004; Postiglione, 2009)。

内地班教育只面向西藏自治区和新疆维吾尔族自治区生源,且招收学生主体为藏族和维吾尔族等少数民族。内地西藏班(校)(以下简称内地西藏班)于1985年开始创办;基于内地西藏班的成功经验,我国政府于2000年创办了内地新疆班。[2]作为旨在“智力援藏”的民族和区域性政策,内地西藏班担负着培养少数民族优秀人才、促进民族团结和支援边疆发展的教育重任(Postiglione & Benjiao,2009;吴晓蓉,2013;张东辉、黄晶晶,2015;zhu, 2007)。内地西藏班的招生对象为户籍在西藏的各民族学生,以藏族为主,兼有汉族、门巴族、珞巴族、僜人等其他少数民族。其早期的办学模式是通过对口援建的方式,在内地相对较发达城市创办独立的“西藏中学”或在当地中学附设独立的“西藏班”。从2002年开始,内地中学西藏生散插班逐步开放招生。它通过择优录取极少数初中毕业的西藏生与本地学生混合编班,打破了原来相对隔离的教育管理模式(吴晓蓉,2013;张东辉、黄晶晶,2015)。截至2012年,全国共有20个省(直辖市)的31所学校开办内地西藏班,包括初中18所,高中13所,招收西藏散插班学生的内地高中有59所(2012年内地民族办学基本情况内部资料)。

在内地班就读初高中的西藏生,年龄集中在12至18岁之间,在较小的年纪就远离家人和当地社区(吴晓蓉,2013)。由于语言障碍、自然环境和文化差异等因素,初到内地求学时,他们在日常生活、语言、学习、心理、文化以及人(族)际交往等方面,面临着各种困难和不适应。主要表现为:饮食不习惯、思念家乡、由双语教学转变成汉语主导教学导致学习困难、心理自卑、人际交往圈子主要局限于藏族或者西藏生等(吴晓蓉,2013;严庆, 2009; Postiglione, 2008, 2009; Postiglione,Benjiao & Gyatso, 2005; Postiglione & Beijiao, 2009; Postiglione,Zhu & Benjiao, 2004;严庆、朱遂周,2006;张东辉,黄晶晶,2015;朱志勇,2006,2007;Zhu,2007)。尽管如此,自创办至今的30年间,内地西藏班受到家长日益广泛的肯定与追捧,许多家长自主自愿将孩子送到内地班接受教育,其招生规模也呈增长之势[3]。这与美国、加拿大和澳大利亚的土著民异地办学经验呈现相当大的反差:这些国家全部都已经停止异地办学,澳大利亚和加拿大政府甚至为其办学实践所造成的“丢失的一代”[4](stolen generations)而公开道歉(Postiglione, 2009)。

立足于中国内地西藏班的办学经验,本研究尝试以内地西藏班毕业生为研究对象,以学校教育情境中藏族学生族群身份与认同的建构为着重点,从政策和实践两个层面探索内地班教育如何通过接纳藏族学生到“内地求学”来实现“智力援藏”的政策宗旨,并进一步探讨内地班教育在政策执行者、家长和学生获得广泛支持与肯定的深层原因。从而对内地西藏班教育的实施和效果作出探讨和评价;为我国少数民族教育和民族地区人才培养政策的制定和更新提供学术参考;并和探讨美国、加拿大和澳大利亚土著民异地办学的经验进行对话。

二、概念与理论框架:学校教育情境中的族群身份与认同建构

族群认同研究业已形成庞大的学术产业(阳妙艳,2009)。然而,对于族群认同的概念界定,学术界并未达成一致的观点。本研究采纳詹肯斯(Jenkins)、康奈尔(Cornell)和哈特曼(Hartmann)的理论视角,将族群认同理解为社会性、文化性和政治性的建构,是多元的、情境性的(Cornell & Hartmann, 2007; Jenkins, 2008)。在“族群建构的基本人类学模型”中,Jenkins指出了四个重要维度:其一,族群认同关涉文化的区分,在这其中有着共性与差异的动态互动。其二,族群认同是意义的共享——也就是我们通常所说的“文化”,这也是在互动中生产与再生产的。其三,族群身份是多元的、可变动的,不是固定不变的。其四,族群身份是集体的,也是个体的。它外在于社会互动和他者的定义,内在于个体的自我认同(Jenkins,2008)。族群认同的重要成分包括:自我认定(self-identification)、归属感(sense of belonging)、对族群身份的态度(attitudes about one’s group membership)、族群兴趣与知识(ethnic interest and knowledge)和族群活动的参与(ethnic involvement)(Barth, 1969; Cornell & Hartmann, 2007;Phinney, 1996)。

学校是社会与文化再生产的场域(Aronowitz & Giroux,1993),也是意识形态的传播基地(Apple, 2004)。作为教化工程(civilizing project)的组成部分,少数民族教育在灌输国家意识与融合少数民族方面扮演着非常重要的角色(Hansen, 1999; Harrell, 1996; Zhu, 2007)。汉森(Hansen)基于对云南西双版纳地区傣族和纳西族的本地化教育研究指出:通过正式的课程,国家将汉族与少数民族的兄弟关系作为科学事实予以传授(Hansen, 1999)。基于对1950至2005年以来西藏地区教科书的分析,巴斯(Bass)总结了其中所传达的关于汉藏关系的四个主要内容:第一,西藏社会和经济的发展要归功于中国共产党;第二,西藏是中国的一部分,藏族应该与其他民族团结一致;第三,西藏过去是一个封建农奴制社会,现在是社会主义社会;第四,经济发展很重要(Bass, 2005, 2008)。朱志勇在其对江苏某西藏中学的研究中指出,学校的正式和潜在课程共同向学生传达了三种主要的意识形态:爱国主义和国家统一、爱西藏、民族团结与汉藏团结(朱志勇,2007;Zhu, 2007)。

学校教育形塑了不同的族群身份与认同建构。纳西族表现了族群认同与国家认同的和谐共建(harmonious creative identity engagement):在成功地融入中华民族的同时,保留了纳西东巴文化特色(Hansen, 1999; Yu, 2010);傣族的族群认同建构很少受到国家教育的影响,因为他们基本没有参与其中(Hansen, 1999);在同一个内地西藏学校,学生展现了三种不同的族群认同:声称的淡薄的族群认同感、指定的强烈的族群认同感和声称的强烈的族群认同感(朱志勇,2007);同样是藏族,以不同考试方式进入大学的学生包括民考民[5]、民考汉[6]和内地西藏班展现了截然不同的族群认同建构。以藏学为专业的民考民学生对于藏族的文化认同更高,他们将传承藏族的语言和文化看成是自己的使命。他们是校园情境里藏族语言文化的倡导者、推广者和传承者。对非藏学的民考民学生而言,日常生活中与其他民族/族群学生的交往,不断地建构并且固化族群的边界,他们的族群认同在交往和差异的比较中得到增强。内地班毕业生由于大多数自初中起就在内地求学,他们从小就有作为内地“他者”的身份意识。他们感恩于内地班教育期间接受的先进教育同时,也会后悔内地班求学期间对于母语的疏离。进入大学之后,这些学生有非常强的反思性认同。他们代表着藏族的革新性力量。民考汉的学生展现出最弱的民族认同。这里既有血缘的因素,也有语言的因素。民考汉有相当一部分父母中只有一方是藏族,他们中会说藏语尤其是懂得藏文的不多。对于很多民考汉学生来说,藏族身份在很大意义上是一种象征性认同(Yang, 2014)。

学校教育情境中族群认同的不同建构方式展示了两种形塑族群认同力量之间的张力:外部定义的(assigned)和自我声称的(asserted)。族群认同的外部定义主要发生在族群边界及之外;内部认定的自我声称主要发生在族群边界及内部。两者的持续互动造成了族群认同的当下状态(Cornell & Hartmann, 2007; Jenkins, 2008)。学校,作为国家的代言人,是这一情境中最重要的他者。通过正式和潜在课程,学校不断向学生传达国家意志。在日常生活中,老师、同学以及校园周边的他人不断对少数民族学生进行外部定义。这些外部定义成为他们内部自我认同的一个重要索引。本研究将以内地西藏班毕业生为例,探讨外部定义与内部认同如何与从“内地求学”到“智力援藏”的“自我”经历连续性(biographical continuity)相关。

三、研究方法与资料收集

本研究的资料收集分三个阶段进行。第一阶段是2011年3月至2012年4月,成员阳妙艳在北京做了将近10个月的民族志调查[7]。在这期间,她租住在中央民族大学(简称民大)校内。截止2012年,民大共有568位藏族学生,是在京高校中规模最大的(内部资料)。通过参与各种在京藏族学生活动,她收集了丰富的参与观察资料。同时,她对20位在京高校就读的内地西藏班毕业生进行了深入访谈。研究发现,民大作为在京藏族学生的大本营,集聚了来自卫藏、康巴和安多三大藏区的学生;也集聚了民考民、民考汉和内地西藏班毕业生三类不同考试类别的学生群体。它不仅是民大藏族学生,也是在京藏族学生经常性的活动场所。在这个想象的共同体之中,日常生活的各种互动不断强化着族群的边界,形塑了学生的族群认同构建。

第二阶段是2013年12月至2014年2月,由成员尼玛顿珠执行。尼玛顿珠本人是内地西藏班毕业生。在进入北京大学攻读本科之前,他在广东的内地西藏班学习了七年。他主要访谈了12位内地班毕业生,以双语进行,且以藏语为主。尼玛顿珠的藏族身份以及内地班学习经历为本次研究获得了深入的内部资料。

第三阶段是2015年8月,由两位成员在共同执行,在拉萨、山南、林芝三地对已经返回到西藏工作的内地班受访对象进行了追踪访谈。

对于所有的受访者,我们主要问及内地西藏班的学习经验、大学教育体验、就业取向、对西藏的了解以及他们自我声称的族群认同。单次访谈平均时长一个半到两个小时,约有一半受访者接受两次或以上访谈。正式访谈之外,闲聊也是一个重要的资料收集方式。在我们调查的过程中,会经常性地和内地西藏班同学单独或者集体聚会。这种私人聚会成为我们了解他们学校教育、就业取向以及族群认同的重要向度。此外,我们以“内地西藏班的得与失”为主题,举行了一次小组分享会。

根据入学时间,香港大学的白杰瑞( Postiglione)将1985至2001这一跨度的学生划分为三个同期群组(cohort),这三个群组基本都是分配就业。第一组也是最早批的学生群在内地接受了四年的初中教育(一年预科)。初中毕业后,仅有极少一部分继续内地西藏高中教育。大部分返藏工作或者在内地职业中学深造。第二组有相当多在完成内地初中教育之后,选择继续在内地接受高中教育。内地高中毕业之后,少部分人继续在内地接受大专教育。随着西藏基础教育的发展,第三组中有一部分人的初中教育在西藏完成。内地高中毕业后,大部分继续在内地就读大专或者大学。这些学生尤其是后两组在内地求学的年数(包括高等教育)基本在七年以上(四年初中+三年高中+三到四年大专或大学)(Postiglione, 2009)。时至今日,循着白杰瑞的逻辑,内地西藏班可有第四个同期群组。他们在西藏或内地完成初中教育之后,在内地西藏班或散插班继续高中学业。他们基本都能顺利考入四年制本科院校,且相当多数在重点大学学习。大学毕业之后,自主在就业市场找工作。本研究主要关注第四个群组。32个个案中,有29位藏族,一位门巴族,一位珞巴族,一位僜人[8];除了两位受访者分别仅在内地完成初中和高中学业外,其他30位均在内地接受了七年完整的初高中教育。七名受访者在内地重点中学的散插班完成高中学业。第一阶段受访对象以大三大四为主。直至第三阶段资料收集结束,受访对象中,已有24位返藏就业;一位即将攻读研究生;其他七位正在读大四,且均表示要返藏就业。

四、内地班教育的得与失

内地西藏初中班可分为两大类:一类是单独编班办学的学校,即专门选址建立的西藏班,包括武汉西藏中学、上海共康中学、重庆西藏中学等;另一类是混合编班办学的学校,即在当地原有的学校系统内增添西藏部或设立西藏班,比如广东省佛山市第一中学以及辽宁省辽阳市第一中学等。单独编班的学校基础设施、教学设备以及教师配备都围绕该校西藏生进行,管理较为简单;而混合制的学校需要协调当地学生与西藏生的师资、设施等,在管理上更复杂,校方压力也更大。

内地西藏高中班在整体上可以分为三种,包括独立编班办学、混合编班办学和西藏生散插班。中考成绩优秀的西藏生可自愿选择考取散插班,与本地学生混合编班,分散到各个省市的重点高中去学习。目前在招生政策上扩大了散插班招生的比例,2012年比2011年提高了12% 。散插班的学生在学校管理、学习环境以及课外生活各方面都与前两类学校有着很大的不同。而前两类在整体上则与初中没有较大差别。

除高中的散插班外,内地西藏班基本都呈现出“区隔性”特征(见表一和表二):单独设立的西藏中学全部都是藏区学生;混合编班的中学都有单独的西藏部或者西藏班。在混合编班的学校里,无论是教学楼、食堂或是宿舍安排,都将西藏与本地生源分开。因此,“区隔”成为制度性的安排。但这并不意味着西藏生与本地人的交流被完全割裂。班主任、生活老师、授课老师、宿舍管理员、学校附近商店的老板以及外出遇到的本地人等成为他们日常生活中不可避免的互动对象。偶尔集体外出时遇到的当地人,往往是容易对内地西藏班学生产生歧视或偏见的人群。这种歧视或者偏见往往是基于对社会身份及越轨行为的想象,比如把内地班学生误认为是新疆来的小偷或误入歧途的青少年。歧视与偏见有时候也通过语言映射,而产生的根源之一,就是对于传统西藏社会的想象和对当代西藏社会的不解。一位受访者曾经讲过这样的笑话:

“他们老觉得我们没见过世面似的,觉得我们落后。问很多奇怪的问题。有没有电视机啊?有没有电脑啊?有没有车啊?我觉得特别好玩。有个笑话是这样说的。有个汉族人问我们藏族同胞,西藏有没有电梯啊?然后藏族同胞开玩笑说,我们住在帐篷的第五层,而且是坐电梯上去的。然后那个汉族人惊呆了。”(个案14)

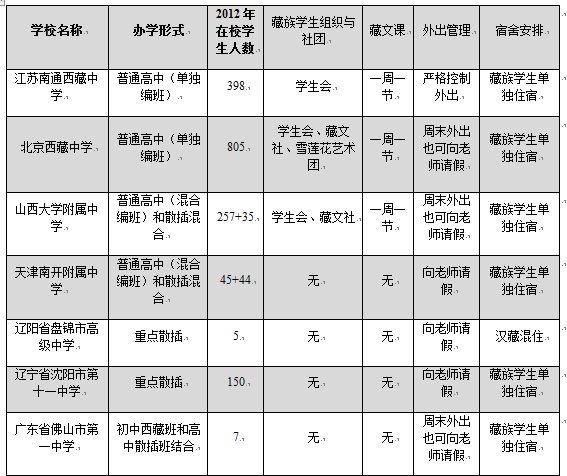

表一、部分受访者所就读内地班初中概况(2003-2013)

表二、部分受访者所就读的内地高中概况(2003-2013)

类似的藏汉二元划分在受访者的内地求学经验中不断地生产累积着。在这个关系中,汉族被认为是“先进的”,藏族是“落后的”。当他们最初离开藏人聚居的社区来到内地,这种经验不断提醒他们作为外来人的“他者”身份。“藏族人”的自我认同意识在内地初中就被激活且在内地的生活经验中不断强化着。

“老师的关爱”、“更好的教育”和“教育机会”成为受访者肯定内地班教育经常提及的方面。几乎每个受访者都有一两个印象深刻的当地汉族老师:“那边的老师都特别好,都特别认真,不管是汉族老师啊。都对我们挺好的……可以说是特别关心我们。感觉就是我们在初中能够认识那样的老师,是我们的荣幸。”(个案23)

受访者普遍反映,在内地他们享受了西藏所无法提供的优质教育资源,尤其是曾在上海、广东和北京等大城市就读的毕业生。也有部分学生认为,随着西藏基础教育的发展,部分内地小城市的教学并不一定比西藏好。2010年,内地西藏班政策做了一个新的调整,将初中预科班取消,改高中学制为四年,加设一年高中预科。这一举措受到了几乎所有受访者的肯定。他们认为,随着西藏基础教育的发展,初中预科班完全没有存在的必要。

内地西藏班采取的是依据总分单独划线、单独录取的原则。在大学的录取过程中,他们与西藏自治区内的学生并不存在竞争关系。在某种意义上,被内地高中班录取意味着获得了大学的“准录取通知书”。不少受访者表示,只要他们在内地高中期间没有犯错,按部就班地学习,基本能够被本科大学录取。甚至部分学校50%以上的同学能够进入重点大学学习。

内地班在提供较优质教育的同时,也培养了他们开阔的视野、独立的性格和批判性思维。由于西藏地处偏远,大部分学生寒暑假不回家。为了丰富学生的假期生活,学校联合学生会等学生组织开展各式各样的活动,其中学生们最为期待的就是集体出游。在《西藏的孩子》一书中,作者鹰萨.罗布次仁回忆内地班教育时,有过这样一段叙述:“次旦说,暑假期间学校要带我们去黄金海岸旅游。每年夏天,学校会组织预科和高一年级去海边旅游,毕业班离校之前会安排吃北京烤鸭。新生进校去黄金海岸,毕业生离校吃北京烤鸭,这是北京西藏中学的惯例。”曾经在广东省读初中的同学承认,“老师经常带我们出去的。也不是经常,就是一个学期差不多两次,有珠海深圳阳江那边,那个深圳欢乐谷啊,还有五羊城,广州,广州动物园,都带我们到那边去。”(个案31)开阔的视野不仅表现在对内地地理和风土人情的了解,也在于对于内地文化的把握与理解。很多受访者表示,内地班教育让他们对汉文化有更深的理解,汉语表达能力也强过很多在西藏接受教育的同学。在宗教的态度上,部分受访者认为父母的有些宗教实践其实是挺迷信的。当然,对宗教的反思性态度,并不排斥藏族认同。相反,内地的多年受教育经验,让他们更深刻地认识到自己的藏族人身份和使命。在访谈中,受访者不断强调语言和文化对于西藏发展的重要作用。同时,他们也强调藏汉之间跨文化交流的重要性。

受访者普遍认为,在内地班求学最大的遗憾就是对于母语的疏离,这在散插班学生身上表现尤为明显。内地初中班普遍开设了藏语课程。但是到了高中,有条件的学校才开设藏语课程;或者有的开了,但并不受藏族学生重视。由于藏语在高考成绩并不占分量[9],迫于切实的升学压力,很多学生都会放弃对于藏语的学习,转而专攻其他科目。散插班学生普遍表示压力更大。由于他们的竞争对象主要是本地学生,入学的第一件事情就是面临着学习从佼佼者变成班上中下游的压力。大部分受访者表示自信心严重受挫。“那时候一个多月里学得非常的辛苦,班里面就是在最后,没有什么进步,有那么一个多月,我都感觉我把家啊、初中的同学啊都忘了的感觉,但是真的没有什么收获,一个多月后就有一点空荡荡的感觉,又没有收获,这里好像有点东西(指着脑袋说),真的非常伤心,自信心直线下降。”(个案32)散插班学生在人际交往方面往往局限于校内的几个藏族学生,很少会和当地学生过多地接触,由于成绩的落差、朋友圈子的局限,部分学生性格变得内向、封闭。

此外,与父母的多年分离也是内地班毕业生觉得无奈的历史事实,亲情因此变得疏离。有的受访者表示,虽然内地的老师很关心他们,有些时候他们会觉得自己像个“孤儿”。部分女性受访者指出,由于母亲角色的不在场,她们第一次来月经的时候,“简直吓坏了。不知道哪里出来这么多血。”每年的中考,是大部分孩子分离四年后与父母的第一次相聚。有些受访者苦恼地表示,当他们跑到父母面前叫“阿爸阿妈”的时候,父母已经认不出自己来了,因为自己的外貌、体质和四年前已经明显不同。当然,因为很早就没有了父母的照顾,内地班的学生往往相当自立,很小就懂得管理自己的生活起居;也能够较为独立、成熟地处理人际关系。长时间的共同生活也能使内地班的学生结成深厚的友谊,这些友谊在其返藏工作、进入社会时会转化成重要的社会资本。

在近30年的实践中,内地班教育也展现了一定的政策弹性。据受访者反应,部分高中陆续重开藏文课程;部分内地西藏初中班学生第一年假期可集体返藏探亲;内地初中预科班取消,代之以四年制高中教育等等。这些政策弹性在一定程度上反应了相关政策制定者对内地班教育实践与改革动向的敏锐把握。

五、“智力援藏”:外部定义与自我认同的统一

(一)智力援藏的外部定义

“智力援藏”的历史可追溯到1980年代。1984年8月,时任中共中央书记处书记的胡启立和时任国务院副总理的田纪云一行来到西藏调研。13天的调研活动结束后,调研组向党中央、国务院提交的报告中谈到,西藏经济落后的最根本原因是人才的匮乏。报告提出了在内地创办西藏班(校)以帮助发展西藏教育的构想:

“采取集中与分散相结合的原则,在内地省市办学,帮助西藏培养人才。可考虑在北京、成都、兰州等地相对集中办西藏学校。其他有条件的省、市分配一定的名额,由西藏选送10到12岁的学生。以培养中等专业技术人才为主,学制由教育部同西藏自治区进一步确定。其中少数优秀的可以送到高等院校深造。”【中共中央(84)22号文件,1984】

对早期政策文本的解读发现,“智力援藏”至少有两个内涵:其一,内地为西藏提供教育支持;其二,教育支持的目的是为西藏培养人才。因此,“智力援藏”的理想结果,就是在内地学业结束之后,学生返藏就业,成为支持西藏发展的中坚力量。由此看来,早期内地西藏毕业生大量返藏工作,其实是和国家政策预设相一致的。

1984年出台的“教育部、国家计委关于落实中央关于在内地为西藏办学培养人才指示的通知”、1985年的“教育部关于内地十九省、市为西藏办学的几项具体规定”、1992“国家教委办公厅关于印发《关于进一步加强内地西藏班工作的意见》、《内地西藏中学班(校)管理实施细则》的通知”等文件显示,内地西藏班教育重视培养学生热爱祖国、热爱西藏和拥护民族团结的意识。这种意识通过正式和潜在课程向西藏学生传达和灌输。比如,在访谈的过程中,受访者多次提到政治教育和爱国主义教育。他们认为,这是内地西藏班教育经验中非常重要的内容。曾在江苏某内地西藏班求学的个案1表示,她所在的学校非常重视爱国主义教育的培养。爱国教育电影成了他们周末娱乐生活的常规内容。内地班对于爱国主义教育以及国家认同意识培养的重视,得到了大多数受访者的肯定。

学生的互动对象,包括班主任、生活老师、藏语老师以及来内地探望的西藏领导,都会在不同场合提醒内地西藏班学生所肩负的“智力援藏”重任。比如,在一次毕业生欢送会上,某校领导慷慨激昂地嘱托藏族同学,“你们都是西藏未来的人才,是发展西藏的重要力量。”受访者表示,在内地求学期间,藏语老师经常会语重心长地叮嘱他们要好好珍惜在内地学习的机会,回去好好建设西藏。为了完成这一重任,在内地求学期间,他们被“期待”不仅要取得学业上的成功,也要培养爱祖国爱西藏的情感。受访者表示,他们选择返藏、服务西藏,与学校教育有非常重要的关系。通过学校教育,他们将“智力援藏”内化为一种情感、使命和便利的现实选择。虽然他们的中学和大学教育基本都在内地完成,但是“内地班”这个类别让他们意识到藏汉之间的边界和差距。因此,他们对于在内地就业竞争力的担忧,在某种意义上,与“内地班”作为一种单独设置相关。

(二)“藏族”作为一种他者认定与自我认同

族群认同外在于社会互动和他者的定义,内在于个体的自我认同(Jenkins,2008)。外部定义与自我认同的持续互动带来了族群认同的当下状态(Cornell & Hartmann,2007; Jenkins, 2008)。族群认同的情境性暗含着它其实是一种“关联性身份”(relational identity):当与其他族群成员的交流和互动变得明显与频繁时,族群身份开始成为一个显著的类别(Gladney, 1998)。“藏族”作为一个有意义的显著类别始于他们抵达内地之时。在内地的求学经验,日常生活中与本地居民的各种形式互动,时刻提醒着他们藏汉的族群边界。这种边界体现在肤色、服饰、语言、习惯、文化和宗教等方面。

由于来自雪域高原的孩子大多有高原红,且肤色偏深。 “黑色”成为他者定义以及藏族自我认定的一个重要族群识别符号,虽然这种区分在现实中并不准确。比如,个别受访者表示,当在大学新生见面会或者其他场合自我介绍为藏族的时候,有些汉族同学会极为吃惊地回应,“啊,你不像藏族啊。你皮肤挺白的。”不管怎样,“黑色”(ནག་པོ)作为他者的定义,在内地的求学生涯中,渐渐内化成藏族学生自我认同的重要方面。在《西藏的孩子》一书中,作者罗布次仁就以一章的篇幅阐述了“黑色”对于在大学求学的内地西藏班毕业生的意义。

几乎每个学生在接到录取通知书的同时,会被建议带套藏装去内地班学校。在这种语境下,“藏装”成为一种文化符号。穿上藏装的同时,族群边界也得以显现。语言、文化和宗教是最重要的族群识别符号。能否讲藏语、是否受过藏文化的熏陶以及是否信仰藏传佛教,成为藏族学生区分“我族”与“他族”的重要标记。针对“民考汉”的学生是否是“纯”藏族这一问题,几乎所有受访者表示,如果他们不懂得藏语,也不信仰藏传佛教,那么他们是不纯的,甚至可能是假的。在大学的同族聚会上,民考汉的学生往往会主动地放弃参与的机会,因为他们也觉得自己“不纯”。

族群边界的在场很大程度上也意味着偏见甚至歧视的存在。藏汉的二元划分在学生的内地求学经验中日渐累积着。在这种二元关系之下,藏族经常倾向性地被定位为“落后的”,汉族则是“先进的”。事实上,这也是“智力援藏”的内地西藏班政策出台的重要历史背景。政策层面,藏族学生对内地西藏班是感恩的:在内地,他们接受了优质的中学教育;不仅如此,政府的经费资助,包括学费的减免以及生活费的提供,很大程度减轻了来自农牧区孩子的经济负担。然而,在内地的生活经验中,作为客观存在的制度所强化的族群边界不断地提醒着他们作为藏族人的“他者”身份;这种“他者”身份因为被“偏见”与“歧视”的个人体验而变得牢固。

在以藏语开展的访谈中,藏族学生自称为博巴(བོད་པ།),这在藏语里是“藏族”的意思。他们对汉族的称呼包括“加(རྒྱ)”、“加米(རྒྱ་མི)”、“加过(རྒྱ་ཀོག)”,其中“加(རྒྱ)”指汉族,“加米(རྒྱ་མི)”是指汉族人[10],“加过(རྒྱ་ཀོག)”是一种带有某种歧视与贬义的称呼。在访谈中很多学生都提及“加过(རྒྱ་ཀོག)”这一称呼。

对于学生来说,“藏族人”的自我认同意识在内地初中就被激活且在内地的生活经验中不断强化着。如果说在初高中阶段由于升学压力占了主导,学生的族群身份与认同主要在边界与差异中得以显现;那么,进入大学之后,当有了更多自由的时间与空间时,族群身份与认同的意义寻找变得更为重要。也就是在大学的情境里,作为他者认定与自我认同的“藏族”身份,渐渐被赋予了“建设西藏”的使命。

(三)“传承藏语言和文化”作为一种族群使命

对于毕业生来说,内地西藏班教育最大的遗憾就是对于母语的疏离。客观原因根源于多数内地高中班藏语课程的缺失以及求学经历中藏语使用社会空间的缩小;主观原因在于初高中阶段学生对于母语的选择性搁置:迫于高考的压力,学生选择将大量的时间精力投入到汉语、数学和英语等考核科目,对于不受考核的藏语相对不重视。

受访者表示,在大学生涯中,汉语和藏语成为他们与本族同胞交流的同等重要语言。这成为他们与民考民的显著差别:后者基本使用藏语与本族群成员交流。在田野调查期间,我们曾要求受访者书写藏文的星期以及月份,有大半的同学不能马上准确写出来。他们表示,在日常生活中,像星期、月份等名词,基本都是以汉语来表达。而且,大部分的受访者不会书写藏文楷体(Uchen: དབུ་ཅན་),只会草体(Ume: དབུ་མེད་)。内地班学生将他们与母语的疏离戏谑为“失语症”。为此,在藏族同学之间,一度流行语言的“三荣三耻”:以同胞之间讲母语为荣,同胞之间讲异族语言为耻!以把握多种异族语为荣,不能把握本民族语言为耻!以使用,发展母语为荣,忽略,迫害神圣母语为耻!

在谈及藏族语言的重要性时,已经返回西藏某高校就业的个案5曾这样阐述:“对于藏族大学生来说,不但要掌握母语,能用母语作为思维工具,还要掌握汉语,将汉语当成掌握知识、技能的工具,同时要用汉语进行思维,这样才能更好地接受、理解现代化的信息,以此丰富母语,使母语的发展与时俱进,从而传承和发扬民族文化。”可见,在学生的认知里,学习藏语和学习其他语言是不相冲突的;其他语言的学习能够帮助他们更好地理解现代化。母语的学习,对他们而言,最重要的意义在于传承和发扬民族文化。

在内地班毕业生身上,我们看到了更多的反思性认同。由于他们在内地学习多年,对于汉藏文化都有一定程度的了解。这种比较的视野让他们更清楚地意识到汉藏之间的差异,也让他们有动力去为传承藏族语言文化以及促进汉藏文化交流交融做一些切实的努力。大学期间,他们通过各种学生活动,在藏族学生尤其是内地西藏班在读学生中间强调藏语学习的重要性。他们创新性地利用网络和科技作为平台,建立如博语字幕、东嘎计划和羊兄乐园等,创造为藏族学生尤其是内地班学生(毕业生)学习和使用藏族语言和文化的机会。

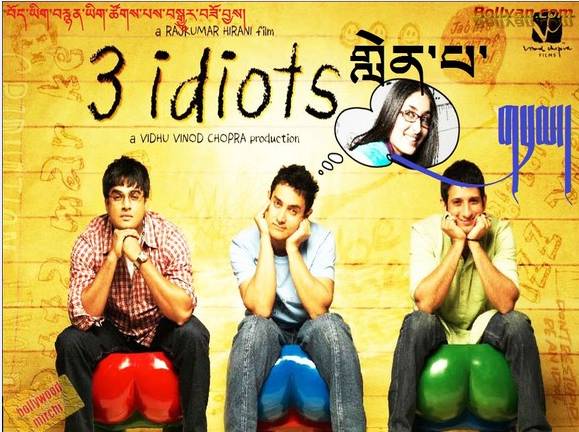

博语字幕始于2010年10月份,承载了内地班毕业生以电影字幕传承母语的梦想。创始人是当时正在北京邮电大学就读的一位内地班毕业生。他指出,在信息网络时代,藏语的网络使用能够帮助实现藏语的传承。他希望建立一个平台,有藏语的QQ表情、电影片段的藏语配音、幽默漫画的藏语翻译和藏语歌曲的分享等等。他做的第一步就是制作藏语的电影字幕和配音。通过将经典与最新的电影进行中、英、藏三文的互译,博语字幕为藏族学生了解世界开启了与时俱进的窗口。

表三、博语字幕部分翻译作品展示

东嘎计划始于2011年9月,主要负责人是两位就读于北京重点大学的内地西藏班毕业生。在东嘎计划的策划书里,倡导人羊兄这样表示:“如今,藏语文一旦在互联网上落后将会一直落后,并将所有信息都依赖于其他文字。我们一再赞不绝口的藏语文就会被渐渐地遗忘,被渐渐地忽略,最终被渐渐地消失。这一切都与我们年轻一代的日常网络生活息息相关,如果连作为藏语文的传承人的我们都不利用藏语文来获取所需的信息,而一直借助于其他文字和语言,终有一天,我们都会后悔的。这就是自作自受。”

东嘎计划的目的在于构建以藏语文为载体的互联网资源。第一步是将东嘎藏族大辞典录入,做成电子版,这一任务于2012年冬季完成。第二步是将录入完毕的东嘎藏学大辞典里的每一个名词都在维基百科里创建词条,目前这一任务还在进行中。

羊兄乐园创建于2013年3月,是将微信作为促进藏族学习与交流的平台。到目前为止,它已经发展成为一个比较成熟的网络交流平台,主要包括三大栏目:听+藏,提供藏语有声读物和晚间学习汉语的电台;读+转,包括精美图文、最新文章、歌曲歌词和一周常识等;看+买,包括微店、翻译服务、APP下载、推荐藏族服饰等。

表四、以科技和网络传承藏文化的三个主要平台

对这些学生而言,“建设西藏”是一项族群使命。这项使命隐含着对语言、文化的传承和发展,以及对于下一代人的教育。这正是为什么他们在大学期间,会不断重回内地西藏班校园,提醒在校的内地班学生重视母语的学习。同时,他们也通过以“返藏工作”的形式,践行着“服务西藏”的使命。在他们看来,族群认同同时蕴含着一种开放的文化心态。正是因为如此,他们也重视汉藏文化的交流与对话。

(四)“返藏工作”作为“自我”经历连续性的重建

在个体层面,“返藏工作”的重要意义在于“自我”经历连续性的重建。生命进程可看成是一系列的“过渡”。在现代性的条件下,特殊的生活经历形成了自我的轨道(trajectoryof the self)。靠着这种生活经历,反思性组织起来的自我发展倾向于成为具有内在参照性的体系。对过去的重构,伴随着对未来可能的生活轨道的预期(Giddens,1991)。

研究对象中,20位(60%以上)来自于农牧区家庭。他们能够超越父辈生活,接受优质的内地班教育,与早期的政策倾向有很大关系。早在1992年,国家教育委员会办公厅就在政策文件中明确指出:

“初中班要按计划招生,由西藏自治区招生办负责把关,严格按标准录取。在录取中,农牧民子女应占录取总数的70%以上。”(内部文件)

这一政策极大地提高了西藏农牧民子女接受尤其是优质教育的机会,教育因此也成为他们实现上向社会流动的重要途径。根据白杰瑞的调查,“分配工作”体制下的早期内地班毕业生返藏后能够相对轻松地在政府部门或者事业单位找到“铁饭碗”(Postiglione, 2008, 2009; Postiglione &Beijiao, 2009; Postiglione, Zhu & Benjiao, 2004)。与早期毕业生不一样的是,我们的研究对象处在自主择业的市场竞争时代。内地的多年求学让他们深深意识到与汉藏社会、经济等方面的差距,也让他们意识到自己竞争力的不足。他们选择“返藏工作”,是基于现实考量所做的便利选择。“返藏工作”能够彰显他们在就业市场的竞争优势。接受过将近11年内地教育的他们,大部分能够在政府部门或者事业单位找到稳定的工作。此外,由于长期在外求学(基本都是11年),他们深感未能更好地孝敬父母。返藏工作能够更好地回报生养自己的父母。最重要的,由于多年的内地求学,他们与西藏乃至藏文化的联系,在某种意义上,是被搁置了,变弱了。返藏工作帮他们重建了个人经历的连续性。让他们再次回归了本土社区。正如此项研究结果数据显示一般,在谈及就业取向时,受访者纷纷表示要返藏工作。在第一阶段调查结束一年以后,我们的回访发现已经有19位返藏工作。

在某种意义上,这是中国内地班教育区别于美国、加拿大和澳大利亚异地办学的一个显著特点:美国、加拿大和澳大利亚的异地办学很大程度上是通过赤裸裸的强制性方式,将土著民送到城市接受教育;在受教育的过程中,土著民与当地社区的文化纽带几乎被中断(Adam, 1995; Child, 2000; Gram, 2015;Lomawaima, 1995);而在中国的内地西藏班教学实践中,学生并非完全和原来的社区以及族群文化断裂:虽然学生的重视程度有差异,但是藏文在初中阶段和其他课程一样同等教授,一些有条件的高中也会选择开设藏文课。基本每所初中学校以及单独设立的内地西藏高中班都安排由藏区过来的藏文老师;在学生内地求学期间,西藏自治区的相关领导也会不间断地去学校探访;诸如北京西藏中学其整体的建筑风格、元素都有大量的藏文化元素;大部分内地西藏班也会在特定的藏族节日举行庆典或者开办“藏文化节”,且学校会提供场地、经费以及其他方面的支持。这一切都是政策层面的藏文化在场,也是这个原因,内地班毕业生返藏后,能够相对容易地重建个人经历的连续性。

六、结论:从“内地求学”到“返藏工作”

本研究基于32位内地西藏班毕业生的个人生命史,勾画了从“内地求学”到“返藏工作”的动态过程。通过对影响族群认同因素的内外部因素研究,本研究发现,学生选择“返藏工作”,是外部定义与内部自我认同达成统一所造成的结果。作为一项重要的民族和区域性政策,内地西藏班政策从一开始就明确了“智力援藏”的宗旨。这一宗旨背后隐含着“内地培养,支援家乡”的教育理念。因此,在提供学业训练的同时,内地班也重视热爱祖国和热爱西藏意识的培养。热爱西藏,蕴含着热爱祖国;因为西藏就是祖国的一部分。在内地受教育期间,藏语言和文化在政策与实践层面得到一定的重视。学校教育对于族群身份与认同建构的影响在于:一方面,相对优质的内地班教育培养了学生开阔的视野、独立的性格和批判性思维;另一方面,学校教育不断形塑着学生作为“西藏人”和“藏族人”的身份,这种身份渐渐被内化为一种情感、使命和便利的现实选择。通过“从内地求学”到“返藏工作”的转型,内地班毕业生重新联结了藏区社会,重建了个人经历的连续性。

[1]关于“族群”与“民族”的概念争辩,国内已经有不少探讨。北京大学的马戎教授指出,中西方语境中词语的不同使用造成了研究者的理解困境。在西方文献中,“民族”(nation)通常表示政治实体,“族群”(ethnic group)则更强调带有其他非政治性差异的群体,更强调血缘联系和文化传统。在中国,我们所成的“民族”有两层意涵,一层是民族国家层面的政治实体;一层是文化性的族群集团。为了实现中西方概念上的对话,他提出将“中华民族”译成“Chinese nation”,使中文的“民族”与英文的“nation”对应起来;同时把中国的“少数民族”改称为“少数族群”(ethnic minority),从而把这些侧重文化和血缘意义的“族群”与英文中的“ethnic group”对应起来,而对56个原来称为“民族”的群体称为“族”,统称为“中华民族的56个族群(马戎,2004,p61)。跟随马戎教授的思路,本文将英文的ethnic groups翻译为“族群”;但是迫于国内现实的使用情况,对于国内族群或少数族群的称呼,仍然保留现有的“民族”或“少数民族”称呼。

[2]内地办学的历史可追溯到唐代。当时,西川节度使韦皋在成都为南诏贵族子弟举办学校。内地为西藏办学可追溯到清朝光绪年间的京师满蒙文高等学堂。清廷“咨行驻藏大臣选派藏人子弟来京入堂肄业”,开设藏文科,免收学费及膳费(吴晓蓉,2013;朱解琳,1990)。1913年,“国立蒙藏专门学校”在北平正式成立,“以开发蒙藏青海人民学识、增进蒙藏青海人民文化为宗旨。”其开设的语言类科目有汉语、蒙语和藏语等,学费全免。招生名额分配为“内外蒙古占50%;西藏占15%;青海及附近回族占10%;汉、满占25%。”国立蒙藏专门学校在推进边疆教育发展、培养少数民族人才(包括少数民族抗日和抗战战士)发挥了积极作用(常宝,2014;苏发祥,安晶晶,2013)。1951年,国立蒙藏专门学校改名为中央民族学院(现中央民族大学)附属中学。异地办学并非我国独有的教育实践。19世纪到20世纪中期,美国、加拿大和澳大利亚政府有针对土著民的寄宿制(Indigenous/off-reservationboarding schools)异地办学实践,且在很大程度上是通过赤裸裸的强制性方式,将土著民送到城市接受教育,其目的主要是同化土著民(Adam, 1995; Child, 2000;Gram, 2015; Lomawaima, 1995);我国的内地班教育则是通过自愿报考的形式来实现。

[3]《中国民族统计年鉴》显示,自1985年至2009年,除个别年份有波动外,内地西藏初中和高中班每年招收人数均基本呈逐年增加趋势。其中,1985年、2009年招生总数为分别为1300、3865。

[4]在很多情况下,澳大利亚土著民是被殖民政府强行带走,隔离教学,禁止使用母语,逃跑就要抓回,所以被叫做“stolen generations(偷走的一代)”,这一政策饱受攻击。近年澳大利亚政府为当年的这一政策公开道歉。

[5]即在双语学校或者班级接受教育,且高考考核科目中有本民族语文考试的少数民族学生。

[6]即与汉族学生一样,在普通学校接受教育的少数民族学生,并且在所在学校和汉族同学参加同类型的高考。

[7]寒暑假除外。

[8]访谈中,正式民族身份为珞巴族、门巴族和僜人的同学均表示,他们同时也是藏族。这些归属较少民族同学的身份认同为我们展示了族群认同的多元性以及官方身份与自我声称之间的张力。鉴于这不是文章的重点,在此不做详细探讨。

[9]除内地散插班外,内地西藏班学生高考一般都有藏语科目,但是该科目成绩一般不做计算。除非是学生有意考取藏学类专业,语文科目总成绩以藏语和汉语成绩折半计算。

[10]在藏文中“མི(米)”是指人的意思,“加米(རྒྱ་མི)”则指汉族人。

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号