古斯塔沃教授做客中国民族学学会2025年秋季讲坛

2025年9月11日下午,中国民族学学会2025年秋季讲坛在中国社会科学院民族学与人类学研究所举办,本次讲坛邀请了墨西哥大都会自治大学文化研究系教授古斯塔沃·林斯·里贝罗(Gustavo Lins Ribeiro),作题为“去殖民化与后帝国主义”的学术讲座。本次讲座由中国民族学学会主办、中央民族大学区域国别研究院协办,约50人参加。讲座由民族所丁赛研究员主持。

讲座中,里贝罗教授回顾了20世纪以来人类学对殖民主义影响的持续反思,强调“去殖民化”既包含长期的武装抗争,也包含针对认识论与话语体系的认知斗争。在主体位置上,他区分了原住民主体位置与离散主体位置,并以拉丁美洲经验为核心,讨论了马龙社群的反奴役实践、原住民知识分子及安第斯世界观下的 Buen Vivir/Vivir Bien 等议题,展示知识与政治实践的互动。

在此基础上,里贝罗教授提出其近年倡导的“后帝国主义”(postimperialism)框架。在讨论“权力的殖民性”之外,同时将“权力的原住民性、国家性与全球性/帝国性”纳入分析,主张人类学研究应从惯常关注的弱势群体延伸到全球权力中枢与跨国精英网络,开展“向上/向北”的研究转向,以生成可服务公共讨论与社会行动的战略性知识。他强调,“乌托邦斗争”是当下围绕“未来意义”的竞争,关乎学科如何参与塑造更公平、可持续的世界。

张继焦研究员在评议中指出,里贝罗教授的报告将“去殖民化”置于帝国—殖民的长时段框架,清晰区分“原住民/离散”两类主体位置,强调武装与认知两条抵抗线索。在此基础上提出“后帝国主义”框架,把目光从传统的“弱者研究”延伸至全球权力中枢。拉丁美洲的人类学经验和议程对中国具有方法论和理论层面的双重启示,有助于思考中国人类学与民族学史料体系、话语体系、理论体系的构建。

互动环节中,与会学者与学生围绕“去殖民化”概念在中国语境中的适用性、世界人类学的发展、以及研究对象从“边缘”转向“中心”的方法论与伦理问题展开讨论。里贝罗教授强调,去殖民化既是概念层面的更新,也需要在学术生产体系与国际合作机制上推进下一步实践。

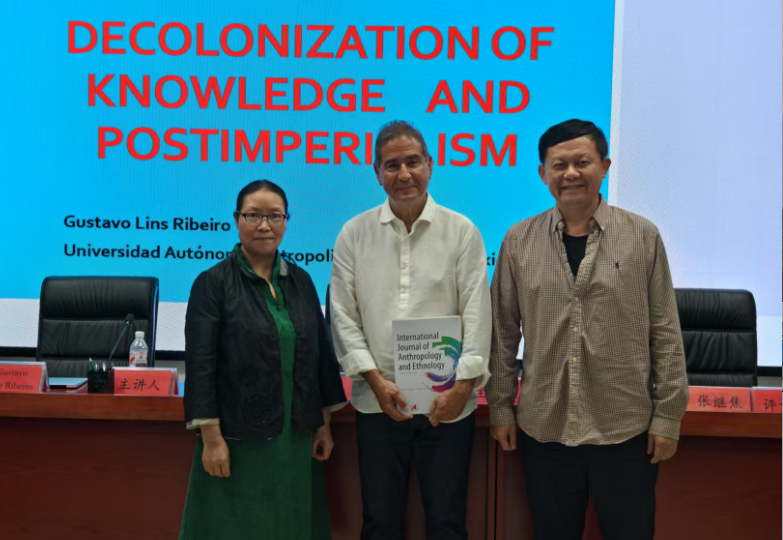

讲座中,《国际人类学与民族学学刊(IJAE)》主编张小敏教授向里贝罗教授进行了赠刊仪式。里贝罗教授与丁赛研究员、张小敏研究员就未来合作进行了深入交流。

此次讲座加深了中拉学界对话,亦为中国民族学学会推进理论创新与实践合作提供了新的契机。

文:周子翔

图:孔敬、周鹏旭、吴玥、于波

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号