高志英 | 铓的流动与茶山社会建构

原文刊登于《民族研究》,2013年04期,61-71页。

一、引言

茶山人是居于中缅界河小江流域的一个景颇族支系,是历史与当下诸多使用铓的族群中将铓的用途与功能发挥得较为为广泛的一个族群:炫富的财物,恋爱与年节聚会中敲铓为乐,婚仪中以铓作为聘礼与嫁妆,丧仪中又作为神器与遗产(女子丧仪中)等。中外著名人类学家中,李区、[①]王筑生[②]等人的学术地位的奠定,很大程度上是基于景颇族(缅甸克钦族)研究,但都未关注到铓。

茶山自称“峨呛”,与汉文记载“寻传”、“阿(峨)昌”、“茶(山)”之音相近,为古代“寻传蛮”[③]的后裔。茶山聚居区“片马”一词来自茶山语,意为“木材堆积的地方”,也因其最早居民茶山语言——“峨昌语”[④]得来。历史上片马地望为1960年划界之后的界河小江两岸茶山人分布地,而广于今中国境内的泸水县片马镇。片马镇位于泸水西部,高黎贡山西坡,恩梅开江支流小江以东,其西、南、北三面皆与缅甸毗邻,国境线长64.4公里,国土面积153平方公里,是中国茶山人的唯一聚居地。

1960年中缅划界,因缅政府“给地不给人”政策,加之片马茶山人对新生中国共产党政权的疑惑,悉数纷纷举家跨过小江迁往缅境投靠亲友居住,当时有173户846人的4个茶山老寨子一度成为“无人村”[⑤]。之后,由于缅政府无暇远顾边民的生存发展,加之中方边民生活相对要好,社会也更为稳定,其中一部分茶山人就迁回小江之东的片马居住,基本上延续了历史上其居处小江两岸的分布格局,却在现代民族—国家建构过程中成为分居中缅两国的跨境民族。但即便是1957、58年“大跃进”开始到文革“政治边防”期间,也因其传统的“丈人种”与“姑爷种”之间“血液不倒流”的单向姑舅表婚制的承续,[⑥]界河小江割不断通过婚姻关系建构的各种社会关系。

改革开放以来,片马民族结构发生了很大的变化。2011年片马镇总人口有1721人,其中傈僳族982人,占总人口的57.1%;白族(主要为白族支系勒墨人)404人,占23.5%。这两个民族多是1991年片马列入省级口岸与1995年撤乡建镇过程中,政府动员高黎贡山以东的傈僳族、白族迁居扩充片马人口所致。而最早居于此的茶山人却只有315人,仅占总人口的18.3%,更多的茶山人则分布在小江对岸的缅境。这样,改革开放以来中缅茶山人以共同开发自然资源为主的经济合作关系紧紧依附于姻缘与血缘纽带,仍处于一个较为密实的传统社会关系网络之中。而傈僳与白族因后来,无更多的自然资源,就出现了与茶山人通婚或结拜干亲而共享资源的情状。在此,茶山人的传统社会关系,以及新构的超越族群与国界的社会关系发挥着重要作用。其中,伴随婚嫁仪式而流动,且在其婚丧仪式中必不可少的铓因既承袭传统性,又呈现出现代性而成为研究茶山社会文化的重要切入点。

茶山人传说其先民崩代、崩宗两兄弟因寻找丢失的牛,从俅江(独龙江)跟踪牛蹄印南下至此,试种三粒谷种成功后举族迁居此地繁衍生息,至今已有26-30代,约700多年。唐代樊绰《蛮书》卷四曰:“寻传蛮,阁罗凤所讨定也。”《南诏德化碑》也说:“西开寻传,禄日斗出丽水之金。”丽水即今伊洛瓦底江,“禄日斗乃丽水的支流,当即今泸水县境外的小江。”[⑦]“而丽水节度所管,则主要为寻传部族所居也。”[⑧]将口述历史与文献记载相印证,可知茶山人居住该区域历史悠久。再则,片马因处于中国景颇族与缅甸克钦族核心分布区的双重边缘地带,也为山阻水隔,外界文化难以渗入的偏土僻壤,而易于保留其传统文化,但却不免长期被外界所忽略。直到20世纪初因“片马事件”及其之后的中缅边境危机,才有1910年的李根源与1930年的尹明德分别受清政府与民国政府命勘查中缅北段未定界,其范围内遍及景颇族,包括其支系茶山人的分布区域——“小江流域、江心坡、浪速地、俅夷地、坎底、户拱各部”[⑨]。李根源的调查已注意到了茶山社会中的铓:

小江之茶山人,……男女以歌跳、恋爱而成婚媾,父母不能为主。吹芦笙,打铜鋩为乐。[⑩]

这是对茶山婚恋习俗及其“铓”之用途的首次记载——敲击铜铓为婚庆之“乐”。到20世纪30年代尹明德调查报告中,铓频频出现:

“野人……聘物多以牛,或枪刀、矛戟、铜铓、银片、银项圈(套于项颈以为美观)之类。亦有男家赤贫而无力购办者,则折合银钱作债帐,日后有钱则还,无钱则不必偿。惟子孙须娶丈人家之女,否则丈人家子孙将计其债之子母,向婿家子孙追索,故野人中有丈人种与姑爷种之称。”[11]

这条资料显示在“野人”(景颇族)结婚聘礼中,“铜铓”是必不可少的。而且,因其通婚圈是由丈人种与姑爷种组成,那么,铓作为聘礼在丈人种与姑爷种当中流动,就以物化的聘礼连结出一个通婚圈。但是,铓在景颇族传统社会中的功能远不止于此:

“土民每届秋收之际,所种之稻谷杂粮收取到家,煮酒烹肉,先祭鬼,次敲铓击鼓,男女跳舞歌唱欢聚而饮,即为其过新年庆祝之时。”[12]

“(野人)跳舞会,……到者二百余人,是晚五时,先放排枪,次敲铓打鼓,男女纷纷跳舞,手舞足蹈”。[13]

“江心坡村……野人……丧葬,与汉人大不相同,人死,将尸置于鬼房,晚间阖寨到其家围坐,击铓鼓闹丧至夜一二时始散。如是三日,始行棺殓。”[14]

“野人炫富斗势。……此外有枪若干支,长刀、铜铓若干对,琥珀、翡翠、磁器、牙筷若干即称富有者。”[15]

可见,“野人”(景颇族、克钦族)传统社会中的铓,从婚嫁仪式中的礼物,到丧葬仪式中的神器,节庆歌舞中的乐器,以及炫富之物等等。尽管当时调查者少,而且也不是对茶山文化,尤其是对铓的专题调查,但上述记载已反映出铓在茶山传统社会中的多重功能。2010年、2012年两个寒假,笔者带研究生赴片马调查茶山社会文化,对铓的流动给予了特别的关注。[16]

二、铓在现代茶山社会中的流动

伴随时代变迁,铓在现代茶山社会中使用场景被减缩,仅保留于婚丧仪式中,但其功能却更突出了铓在茶山社会中传统性与现代性的交织特征。

(一)婚嫁仪式中的铓

通过对茶山婚嫁仪式的调查,发现其聘礼与嫁妆中最为重要的礼物是铓。以下是对一个婚嫁仪式的参与考察:

2012春节初四清晨,新郎家(中境茶山人)已准备好送给“舅家祖家”[17](缅境茶山人)的礼物:牛一头、铓5个(小的一个,中型2个,大大2个)、“迷同”[18]12幅、衫子衣服(长衫,主要给女方家父母、舅父舅母等长辈)、猪2头、鸡蛋300个、啤酒(澜沧江牌)14件、白酒(康巴汉子牌)4件、大瓶装健力宝8件、米200多斤、瓜子50斤、水果糖20斤。这些礼物都由新郎的母亲装在簸箕里放在堂屋,意为展示给客人看,主要是给宴客时坐堂屋的贵客——新娘的舅家看;然后,由新郎母亲装进礼篮里,由媒人背着去送礼迎亲。迎亲队伍到新娘家门口,先由媒人轻轻敲一下铓,意思是迎亲队伍到了,来接新娘子了。然后把铓与格子布一并交给新娘的母亲,亦即新郎的舅妈。新娘母亲也将其放在簸箕里展示在院坝,客人争相过来观看。待宴客结束,新郎母亲拿其中一面中等的与一面大型的铓双手递给新娘的舅舅(据说,以前是有几个舅舅就要送几面铓),其余一小二大3面铓则送到鬼房,在神龛前柱子上挂起来。除铓之外,格子布也分了一些给新娘的舅家。牛在次日一早打发女儿的请客前,由舅家,一般最小的舅舅杀牛,用梭镖(以前用竹矛)把牛杀死,大部分牛肉当天享客吃完。一只牛后腿送给舅舅家,也由小舅再分配给其余所有的舅舅家。据说以前剽牛时还要一边敲铓跳舞,一边“念”[19]祖宗——新娘父母家的祖先神灵,从有历史记忆的远祖开始“念”到最近的祖先为止[20]。

吃婚宴座位排序,从堂屋至门口,按新娘的舅家到新郎的舅家——岳父家的长幼次序排座,上述客人吃完以后才轮到迎亲者吃。今天婚宴的菜肴荤素搭配共有12道,全是新郎家带来的食材现场烹制的。依据男方家家庭经济条件,可做12或10样、8样菜肴,总之要做成双数。他们说,以前老祖宗就是这样兴的,意思是因为我(新郎)本来只是一个人,现在从他们(舅家)家里面讨着媳妇了,就成双成对了,所以就要整双数的菜。

打发新娘时,新娘的父母、新娘的舅舅皆各自把昨天新郎家送来的铓中的一面中型的作为嫁妆打发,另外还有格子布也要打发回去一些。其中铓仍由媒人用礼篮背回新郎家,也同样先放在簸箕里展示在院坝里。等婚礼结束后,由新郎的父母挂在鬼房内神龛前的柱子上。

上述案例显示,诸多聘礼中,只有牛、格子布与铓按一定比例转化为嫁妆,与新娘一起被送回新郎家。其中,茶山人所特别强调的嫁妆就是铓。

“我们是1985年结婚,按茶山婚礼,牛送了3头,送回来一头;格子布30件(幅),返还了5件;铓3个,送回来一个;鸡蛋600多个,白酒50斤。鸡蛋与白酒这些吃掉就不需要送回来了,铓是一定要送回来的。”

可见,并非铓仅仅作为聘礼,其流动就此结束了;随之,作为嫁妆又开始了从新娘的舅舅家到新娘父母家,再回到新郎家的回赠流动,形成第一环节的流动。

“说亲以后就回来准备婚礼,白酒、泡酒、铓等。铓要抬(送)3个,送给新娘父母家。舅舅上也要送一个,有钱的话要送两个,没有就送一个。如送两个铓,舅舅要送还一个(给姑爷)。舅舅上还要送牛一条。总的送完的话大概要7个铓,第一次结婚时要给父母3个,其中1个父母会当回礼送还。等有了子女后,还要再送去2个铓给父母,其中有1个父母会当回礼送还;同时,还要送舅舅2个,也是送还一个。送铓代表姑娘身价的意思。虽然铓在日常生活中很用不上,但作为一种随礼是必备的。因为如果以后有儿子,当儿子再娶媳妇时,就要把这些铓又作为随礼送到另一个家中。这样,铓就会作为一种随礼在各亲戚家里轮换。”

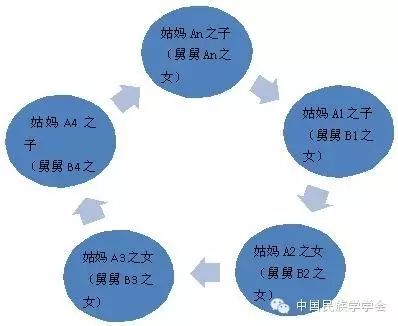

铓之所以“作为一种随礼在各亲戚家里轮换”,是茶山单向姑舅表婚制使然。如将娶媳妇的姑妈家作为起点(A1),就可看出一个以女子流动为主线的无限扩大的通婚圈:姑妈家(A1)与舅家(B1)为既定婚姻关系,即姑妈之子必须取舅家(B1)之女,除此之外的婚姻关系都是被禁止的。这样,一是以厚重聘礼作为舅家(B1)嫁出了女儿,但从姑妈家(A1)得不到媳妇的补偿;二是此舅家(B1)在其儿子娶妻的另一个场景中则必然转变为姑妈家(A2)的身份,并与另一舅家(B2)同样结成姑妈与舅家的婚嫁关系……直至姑妈家An之子娶舅舅家Bn之女。可见,姑妈家与舅家的身份不是恒定不变的,而是在娶妻与嫁女两个场景中不断转变,最终形成一个由无数单向姑舅表婚关系结成的环状通婚圈。

需要注意的是,图示中箭头所指为舅家之女流向姑妈家的方向。但从以聘礼流出,又以嫁妆流回的铓的数量、大小来看,其总体流动方向刚好与女子流动方向相反,其结果是“舅家祖家”得到的铓数量要比姑妈家的多,大小也要比姑妈家的大,从而显示出了“舅家祖家”的尊贵地位。这是因“当一个氏族向另一个氏族提供女性时,接受的一方便处于负于给予一方的位置,而他的地位则处于优越。”[21] 在下一个案例中,“舅家祖家”的优越地位不但体现在世俗层面,更体现在神圣领域:

因为新郎的父亲(报告人的哥哥)年纪大了,就请缅甸腊窝廓的堂弟宗×全权代表去的。按照茶山规矩,父亲或者父亲的兄弟不去一个是不行的。首先是见面礼18000元,牛3头,铓6个,还有格子布、衫子衣服4套、酒、肉、米等,全部办下来有3万多。这是议亲时双方父母商量好的,如果结婚时一次给足,就彻彻底底的了,(以后)什么怨言、麻烦也没有了。然后男方家就杀猪(以前是杀牛),请大家来吃上一顿就可以了。这么远都去,是为了礼数要到(位)。礼数到了就没有什么(麻烦)事了,即便家(舅家)里不顺也不会找到你家(姑爷)了。办婚礼的意思是,鸡蛋吃过了,酒也喝过了,大家见证过了,就不能反悔了,否则是会(被)骂的。以后出了事也不怪他家(姑爷)。如果没有办过(婚礼),出了事就怪是男方家礼数不到。婚宴上,鸡蛋一丫(一个鸡蛋也可以,或一个鸡蛋切成两块、4丫、8丫,甚至16丫也可以,代表的是整个的鸡蛋)、肉一块、酒一杯是直接放在客人手心里,而不是放在碗里。这些东西就是见证物了,意思是以后你们不要乱说,我们是办过(婚礼)了;如果你们乱说,社会是会谴责的。

提亲时就商量好的礼数,第一次结婚如没有能力,就先出一半,之后补婚就要补齐。这叫“谢舅家”。如果这些没有办完,以后发生了不好的事情,如生病、死人等等,就会请巫师用33根竹签来算卦,巫师会说:是的,因为你爷爷娶奶奶时,或者你父亲娶你妈妈的时候,因为这件、那件事情没有办,他们(舅家)就怪罪来了。男方、女方两边不顺都会算卦,但是算出来以后再补齐这些礼,就太麻烦了。这次的“谢舅家”就不是随便请客办一下了,礼数更多,更贴钱,所以要趁早,趁事情还没有出现就把它了掉。比如出现麻烦事情,假设是这家有人生病了,礼数是礼数,不得不送;生病的,还要单独祭献,猪、牛、鸡这些都要献的。这是等于法律一样的,不搞不得的。即便这边(舅家)帮忙出祭品了,对出不起的人(姑爷家)是不高兴的:你们这边的事情我却出了这么多!这样双方心里面都不舒服了,都是怪结婚礼数不到。

也有的一家出了事情,请巫师算卦,虽然姑爷家结婚时礼数不全,但是并没有算出来是姑爷家礼数不全引起的,那姑爷家是不用急了,聘礼可以慢慢补齐。但是“谢舅家”是不能拖,父亲这一代人不出事情,到儿子这一代还是会出的,到儿子这一代还是会找到你(麻烦)的,又搞一次婚礼“谢舅家”就更麻烦了,铓要特别送得多。大铓1200元一个,中铓要800元,小铓也要600元一个。送上四五个铓就要花费四五千元了。但是不送是不行的,要不然舅家还是会怪罪的。

第一个案例所显示的舅家因嫁女而获得的尊贵地位,到第二个案例中找到了答案:世俗舅权背后的宗教观念——铓等礼物不惟是给“舅家祖家”的活者,更主要的是给其祖先神灵,目的是免其“怪罪”。所以,无论是第一次婚礼有能力把铓送足,或是第二次补婚加倍送铓,都是为了“谢舅家”,以免舅家祖灵“怪罪”。该习俗来源传说因姑妈之子不娶舅舅之女,而娶了非通婚圈的一个女子,而打破了传统姑舅表婚关系,实际上是打破了传统的世俗与神圣两界关系。这是对茶山社会传统的挑战,因而传说中男女主角的结合历经磨难,最后通过“谢舅家”仪式后,才得到新开亲的“舅家祖家”人、神两界的谅解与认可。新开亲的婚姻,牛要多送,铓更要多送。据说茶山每个婚礼中都要搞的“腊辟”(前述婚礼过程中的祭祖,即“念”祖宗)仪式,也是要得到“舅家祖家”祖灵的认可与保佑之意。因此说,“舅家祖家”在茶山婚嫁仪式中的尊贵地位,是基于茶山人对“舅家祖家”神灵的敬畏,而其真正的根源在于现实社会中的单向姑舅表婚制。

长期以来,在整个茶山社会都经济比较贫困,往往一次婚礼不足以“礼数”到位的情况下,多以补婚“谢舅家”仪式来表达对“舅家祖家”祖灵的敬畏,从而使姑舅表婚不断延续下去。下面是对“谢舅家”仪式的考察:

2012年春节前,缅甸鱼洞村的宗×夫妻都已60多岁,结婚已40多年,儿孙13个。近年老太太总是生病,到医院查不出什么病,请巫师算卦算出来是结婚时许给舅家的聘礼没送全,舅家的鬼来找他们了。这么长时间没去“谢舅家”的原因是,本来两亲家在1960年前都住在中国,划界后他们家搬到缅甸边境的鱼洞村,而舅家则远迁密支那,来往不方便,就一直拖到现在。现因老太太久治不愈情,最终决定去“谢舅家”。因两口子年老体弱多病,就由一堂弟与老两口的儿子、侄儿侄女去,从崎岖山路骑了3天摩托车才到密支那。所有礼物都是在密支那购买的,仅铓就买了6个(议亲时议定的是4个),加上格子布、牛、酒、猪、鸡蛋、大米、蔬菜、瓜子、水果等,共计花费4万多人民币。据说,这个“谢舅家”补婚一办完,老太太病也好了,就认为是舅家祖宗原谅他们了,不再作祟于老太太了。

老太太的儿子说:“前年11月份去密支那感谢舅家时,给舅家那些礼物,不是给钱。在茶山人里,给多少钱,舅家都不会算的,必须要按风俗给礼物才算是来过了。送的礼物里,最重要的就是牛与铓。这次“谢舅家”也要送铓的,送的要比第一次结婚时多。反正该用的、该吃的全部都是我们出,茶山礼节全部都做到了。当天就把牛杀吃了,茶山礼节就是这样,叫上他们那里所有的亲戚,牛肉都要吃完掉。差不多已隔了40多年了,但在茶山人眼里,不补婚礼是不行的。如果不办,不仅我们自己没有面子,而且人家会说三道四。这可以算是一种债,几十年甚至几代人都会记得的,这个(“谢舅家”)礼节是一定要有的。”

在茶山人心目中,补婚是为了“还债”,而且不仅是还活着的“舅家祖家”的债,更要还其祖灵的债。此债务从何而来?是单向姑舅表婚制下从“舅家祖家”娶媳妇而来。铓就成了姑妈家与“舅家祖家”,即丈人种与姑爷种之间婚嫁关系——亦即“债务”关系的物证。

在20世纪前半期的调查资料中[22],也可以看到早期茶山社会中的聘礼,按用途可分为3类:食品类、女性装饰品类、男性生产工具类,唯独铓却例外。而从聘礼的处理看,食品类当场被双方亲戚共享,其中一只牛后腿送到新娘的舅舅家,由舅家亲戚共享;女性装饰品类由新娘在结婚时披戴回来,并终身属于该女子个人财产,将来作为嫁妆与遗产赠送给其女儿;金属类男性生产工具与其中的一头牛则留在新娘家,显然是作为其家出嫁女子之后的劳动力补偿;只有既不能吃也不能用(生产)的铓却被分配到3个空间:新娘家(即新郎的舅家)、新娘的舅舅家、新郎家,而且是通过女子从娘家到婆家的流动而实现铓的再分配与流动。因此可以说,铓的流动逆向与对应于女子的流动,通过铓与女子的流动所建构的婚姻关系亦即是茶山社会关系的基础。所以,茶山人才说:

“在我们“哦呛”(茶山)这个支系里,从过去到现在,“铓”是一种比较稀奇,比较有名声,比较值钱的宝物。“铓”一般都用在比较重要的场合,比如办婚礼的时候,没有“铓”是不可以的。……这是铓的一个用途。”

上述可知,娶妻与嫁女两个相连的仪式程序中的礼物,恰好就是满足茶山世俗生活与宗教生活中的必需品的缩影。其中,最为厚重的聘礼——铓通过新郎家→新娘父母家→新娘的舅家而完成第一环节的流动,再以嫁妆的形式通过新娘舅舅家→新娘父母家→新郎家而完成第二个环节的流动,两个环节交接成一个铓的微型环状流动圈,这相当于是茶山社会关系中的一个基本单元。

但是,传统的姑舅表婚关系也不是固化不变的,即有上述“谢舅家”来源传说中通过另一个婚姻关系的重构,产生出另一个单向姑舅表婚的关系链。另外,便是通过“借姑娘”来维护传统姑舅表婚制。

“我们这一支一直都是保持着姑爷和舅家的婚姻关系,从没有倒过来过。如舅家没有女孩,而小伙子又到了结婚年龄,那舅家就有责任去帮找媳妇。舅家先要‘借姑娘’,拿上格子布、铓等去‘借’一个姑娘,然后再结婚。这时就不分民族和地区,只要合适就行。娶‘借’来的姑娘,男方送礼时还要多送上一头牛、一个铓。舅家就与借来的姑娘的家成为亲家,平时当亲戚来往。”

“借姑娘”是为维持传统的姑妈家与“舅家祖家”的单向姑舅表婚关系的现代变通。这在茶山社会古已有之,但近年在其他民族中“借姑娘”,是因与其他民族杂居的社会情境使然。所以,目前茶山的婚姻,无论是“舅家祖家”嫁自家姑娘给姑爷,或是“借姑娘”嫁给姑爷,都不限于茶山内部,因而也使婚姻圈扩及到界内、界外的其他民族中。报告人就说:

“如媳妇是茶山就按茶山风俗,如果媳妇是傈僳或汉族,大多数也会按茶山风俗。……傈僳搬到片马后,跟茶山人结婚的多一点……结婚就按茶山规矩。”

“现在30岁以下嫁到中国片马的茶山姑娘有7个,其中,一个嫁给汉族,6个嫁给傈僳。茶山就变成傈僳的舅舅了。舅舅最大嘛,我们茶山人就最大了嘛!”

茶山女子与异族通婚,相当于历史上的新开亲——“茶山就变成傈僳的舅舅”。所以,因铓而建构了区域内茶山人与其他民族的通婚关系及其社会关系,也因铓而奠定了茶山人在多民族杂居区域内的“优势地位”。这是铓流动的现代性所在。

(二)丧葬仪式中的铓

在20世纪30年代调查报告中看到的“野人跳丧情形”,[23]参加此丧仪的,有主有客,有男有女,有大人也有小孩,携带之物也不同,装饰也不同,相同的是大家在铓声中一起起舞。如今的茶山丧葬仪式,虽不再见火枪长矛,不见树枝树叶,不见假面具,但铓却仍存在着,并仍扮演着重要角色。茶山人就说:

“那个铓的用处就是人不在(死)的时候跳铓舞(用)了嘛。”

“这个铓用途很多,意思是亲人去世了,他的魂没有死,要送魂,就用敲铓来送。意思是要他平平安安的上到天堂,这个铓就要敲起,通宵达旦了嘛!尸体摆几天就敲几天了嘛!一般就停灵的地方敲一下,然后就可以到院子里宽敞的地方去敲。一边跳舞一边敲铓。(跳舞)是专门有一种舞步,前进3步后退一步。只要会敲就行,男女不限。跳舞也是只要你会跳,加入就得了。铓就在那点(死者身旁)摆着,你会敲就可以去敲。敲三天三夜,尸体一直停放期间都要敲,但一般白天可以停一下。按理说是不能停了,但意思是我一直在敲铓,辛苦了,累了,敲不动了,就换一个人,也不是我自己敲起了就要不停的敲三天三夜的意思。人可以换,但是敲铓不能停下来。”

敲铓送魂,显然是茶山人鬼魂观念使然。而舞步的前进后退,则与大小铓的选择搭配一样,象征魂归路途漫漫,与对亲人们的依恋难舍。而且,铓声还有茶山社会代代延续的寓意——人们在敲铓、跳舞中可以轮换,但铓声、舞蹈却不能停息,是对茶山社会长期延续下来的生生死死的更替与延续的暗喻。

值得注意的是,跳铓舞之铓,是在婚嫁仪式中作为聘礼与嫁妆的铓。而且,铓在婚丧仪式间,从鬼房来,又回到鬼房去。

“土民住屋,……后门为鬼门,内有鬼房,不许由鬼门出入。不准便溺,犯者需杀牛为之祭。”[24]

“鬼房中悬铜铓、戈矛之类,外人不许轻入,若误入之,则曰犯鬼,须杀鸡牛为之祭,否则鬼怒而作祟矣。”[25]下述丧仪即是铓从鬼房取出后跳铓舞情形:

2012年3月的一天,宗×刚刚去世,其家人将铓从鬼房里“请”出来敲了3声,意即告知全村人这家老人(但夭折、意外死亡不能敲)去世了。整个寨子的男男女女、远近的亲朋好友听到铓声就主动到死者家里帮忙处理丧事、跳铓舞。

先在鬼房里洗尸入殓后,把棺材抬到院子里,然后把鬼房里所有的铓取出来,人们排成一圈,围着棺材开始跳铓舞。共有7个敲铓的,敲大铓的一男一女排成一对领舞,其后是敲中铓的两男两女排成两排,再后敲小铓的一男一女排成一对,其余的跟随其后。舞步前进3步后退一步,按逆时针方向绕着棺材跳。

据说,从小在茶山地区长大,无论拿到什么大小的铓,一到敲铓跳舞时,大、中、小铓就会自然搭配起来。大的是重音,小的是轻音,中等的是用来调和的音,敲的时候是大、小、中的顺序搭配,这样声音才好听。因此,才有在结婚送铓时,有送大、中、小的规矩。跳铓舞时,铓有3个、5个、6个、7个4种规矩。铓的数量不能少于3个,否则就不能成调子了。敲3个铓,也是最起码的礼仪,比较穷点的就只敲3个。实在没有,也可跟别家借,丧事办完之后再还掉。但是,铓再多的家庭,也不能超过7个(又说有敲8个、9个、12个的)。

茶山人说,虽然其他场合(结婚)也有铓,但是不能去敲它,人死时敲铓那种调子就等于是茶山人的一种哀乐。这一群人在铓声中跳累了,就由另一群人接着跳。这样,一伙接一伙不停地跳,铓声回荡在小江两岸。死者在家里停放了3天,铓舞从早到晚连着跳了3天,铓声也持续了3天。

跳铓舞的铓,全是从死者家与所有奔丧者家鬼房中“请”出来的,不能是临时购买的。这就意味着平时静静高悬各家鬼房内的铓,因为一个社会成员的去世而全部集结在一起。这既是各家族的铓的聚合,也是铓背后的各家族成员及其祖灵的聚合。而且,铓通过婚嫁完成第一环节繁荣流动之后,或迟或早在该女子的丧仪中发生第二次流动,是从其夫家流回到其“舅家祖家”,最终构成一个完整的铓的流动圈。但正如婚仪中的聘礼不仅是铓一样,在丧仪中的丧礼也不仅仅是铓,而且也并非所有的丧礼都送到“舅家祖家”。

2012年春节不久,鱼洞村一六十几岁的茶山老太太过世了。葬礼结束后舅家要回去时,死者丈夫送的丧礼是:一支牛后腿、一口锅、一个铓、一筒自熬酒与一筒白酒、一块格子布、一把长刀,礼物全部装在簸箕里展示给大家。然后对舅舅(即死者孩子的舅舅)说:“当年你姐姐嫁了过来,但只是身体过来了,心一直都还惦记着舅舅家。今天,她过世了,但她的后代还在,以后还要保持很好的亲戚关系。”

舅家拿礼物时,并没有全部拿走。先是把刀子拿出来还给死者的儿子,并告诉他:“你以后不能偷懒,要用这把刀好好种地(刀耕火种),好好干活。”

然后把锅也还给外甥,也告诉他:“今后要好好吃饭,好好生活,好好用锅蒸酒,还要背用这个锅熬的酒来认亲戚。”

在此丧葬仪式中,铓形成了第二个流动圈——以铓作为该死亡女子的象征而流回到其父母家。在此,该死亡女子——茶山人灵魂观念中的亡魂——与铓流动的方向是一致的。联系上文铓在婚仪中的双向流动,就显示出铓在婚丧场景中两种流动方向的重合。由此可知,茶山社会中铓的流动,也就是茶山女子的流动,并且是跨越生死两界的流动,并由此将兼备生前、死后双重社会意义的单个社会成员与群体粘合一体。

丧礼中,刀与锅也如铓的赠送仪式备受重视,显示出茶山人对其生产生活主要用具的重视。但就如并非所有聘礼都可以转化为嫁妆一样,并非所有丧礼都要被送回娘家,而是有所赠送也有所保留。即刀与锅留在该女子之夫家,亦即留给了该女子的后人。这样,以刀耕火种生产与熬酒做饭生活用具的承继,而将该女子的血脉及其所负载的文化在其夫家传承下来,同时也把与“舅家祖家”的关系承继下来。其结果,在产生一个纵向的丧礼流动圈的同时,还形成了一个与婚嫁时的铓的流动相衔接的横向流动圈。

作为聘礼的铓,首先是女儿的身价象征是毋庸置疑的,那么,作为嫁妆的铓则是嫁出去的女儿与“舅家祖家”关系的象征。因此,茶山社会里不可能有不送铓给“舅家祖家”,并回赠铓给夫家的婚礼,也不可能有不回送铓给“舅家祖家”的丧礼。当该女子年老去世,“舅家祖家”就将铓拿回去,意味着该女子完成了从出嫁之日起在夫家为人之妻、为人之母的责任,其灵魂将伴随该铓回到父母家的鬼房里。而铓从死者夫家鬼房回到其父母家鬼房的流动,首先是以在嫁人时收到来自姑爷家的聘礼作为前提的。因此,将铓在婚丧仪式中给予与接受的两个场景结合起来,才体现出一个与女子流动相对应的铓的完整流动圈。

三、铓与茶山社会建构讨论

上述铓与铓同时流动的其他礼物在婚嫁仪式中的双向环状流动,使人不得不想到马林诺斯基的“库拉圈”(Kularing)[26]概念,也不得不使人想到莫斯[27]、莫里斯·古德利尔[28]探讨过的礼物交换所包含的给予、接受和回赠三项义务的动因、特点与社会意义。涂尔干通过“凡俗—神圣世界”[29]的二分,用个体生存与集体生存的两种状态阐明了宗教的本质和起源,其背后的共性就是对“社会秩序是如何可能”的探究。铓在茶山社会世俗世界与神圣领域的环状流动过程,无疑也是将单个的男女,单个的家庭(家族)通过婚嫁、丧葬连结成一个社会关系网络的过程,从中凸显出了铓在茶山地方社会建构中的多重意义与功能。

(一)族群文化的重要象征与区域文化差异性的标识

20世纪前半期李根源与尹明德的调查已泛及包括茶山人在内的大部分景颇族地区,在其调查中都无一例外发现了铓。表明铓在景颇族传统社会中既是舞蹈伴奏的乐器,也是集结族群的工具,因而铓声能够把民众召引来并在铓声中集体行动(舞蹈)。民国政府勘查员、英官员与警察之所以皆用铓“以资扶绥笼络”与“以结其心”,[30]在于景颇族,包括茶山人无铓不成舞。换言之,铓舞就是景颇族之舞。调查中,不断听到茶山人说:

“实际上,我们茶山人才有铓,傈僳是没有的。”

“现在茶山人家仍然觉得结婚送用铓是必须的,必须要有那个铓了嘛。铓传的时间长,相当坚固,相当值钱,像宝一样。”

联系文献记载,无论是历史与当下,无论是中国景颇族,还是缅甸克钦族,无论是“大山”、“小山”支系,或是“茶山”、“浪速”支系,铓是其共同的文化特征。但在景颇族迁徙流动的历史过程中,各区域内的景颇族支系所处社会与自然环境不同,彼此之间交往较少,就逐渐呈现出了区域性文化的差异性,偏居于片马一带的茶山社会中的铓使用场景的聚缩就是一个例证。

与此同时,铓作为茶山族群文化标识的功能却更加凸显。原因在于铓集聚于人生重要关节点的丧仪与婚仪之中,而使其神圣意义也更加凸显。所以说,没有铓的婚仪,就不是茶山人的婚礼;同样,没有铓的丧仪,也不是茶山人的丧礼。由此,茶山文化也才与其他区域景颇族支系文化有了明显的区别。换言之,茶山人也才成为“茶山人”。因此,铓既是族群(文化)的重要象征,又是族群内部区域文化差异性的重要标识。

(二)族群社会成员身份认定的见证物

铓在婚丧仪式中的流动过程,实际上就是对单向姑舅表婚制下的茶山社会成员身份的认定过程,因而具有区分并认定其社会成员身份的功能。在婚仪中,通过铓的数量、大小不同的给予、接受、回赠,把姑爷家、“舅家祖家”——姑爷的舅舅家、姑爷的媳妇的舅舅家三个家族之间的社会身份差异呈现出来,同时也对各自社会角色进行了认定。其次,只有以铓作为婚嫁礼物的婚礼才被茶山世俗与神圣两界认可,结婚当事人的身份转折因为有铓见证才合理合情合法,因而铓也是其从此开始为人夫或为人妻,之后为人父或为人母的社会角色的认定。在丧仪中,只有成年社会成员去世才有资格享有铓舞,因而击铓而舞显然也是对其社会成员身份的认定。特别在女子的丧仪中,只有其儿女的“舅家祖家”,亦即自己的兄弟才有资格得到一面铓与刀、锅作为丧礼,这同样也是对其“舅家祖家”身份与地位的认定。总之,因为铓,使具有通婚关系的姑爷种与丈人种连结起来;又因为铓,使姑爷种与丈人种社会身份得以明确。因此,铓无疑是茶山社会成员身份认定的见证物。

(三)基于通婚关系的社会关系网络的神圣化

上文说过,茶山社会关系基于其单向姑舅表婚的婚姻关系而建构,也因为此婚姻关系而延续与巩固。其中,因为有铓的存在,有铓的流动,而使其社会关系具有了神圣性。

首先,铓在婚嫁中的流动方向与女子的流动方向既相反又重合,最终“舅家祖家”所得到的铓比作为嫁妆回赠给姑妈家的铓的数量更多,面积更大,就凸显出“舅家祖家”在这个婚姻链所连结的社会中世俗与神圣两界的尊贵地位,因而也使舅权为尊的茶山世俗社会关系神圣化。

其次,按茶山规矩,筹备与接受结婚礼物并非只是姑爷与丈人两个家庭的权力与义务,而是新郎与新娘家、新娘舅家三个家族共同的权利与义务。因此,婚姻中礼物在这三个家庭的流动,实际上是在三个家族之间的流动。作为丧礼的铓的流动亦然。因此,每一次婚丧仪式,每一次婚丧礼物的流动,特别是其中的铓的流动,都是由此使与这三个家庭相关的三个家族不断连结起来,最终形成一个以弥散了多重、多向的铓圈连结起来的社会关系网络。

而这个铓圈的连接过程,即是铓在婚丧场景与鬼房之间的流动,因而其婚丧仪式也不断被鬼房里的祖灵所见证;在婚礼中祭拜祖灵时,必须有铓在场。这些都显现出了铓及其铓圈所负载的神圣意义,由此也使基于婚姻关系所建构的社会关系网络凸显出神圣性。

(四)建构跨越家族、族群、国界的社会网络关系的媒介与固化剂

正如马林诺斯基所指出一切与库拉有关的部落的航行、宝物、日常用物、食物、节日、仪式和女人等等无不包括在这一环中,由此在给予者和接受者之间建立起一种认同与团结的关系[31]。茶山婚嫁礼物,尤其是聘礼,种类繁多,数量不菲,丧礼也如此,其目的都是为了在其社会成员中建构起认同与团结的关系。但需要注意的是,其他礼物发挥一次聘礼或一次嫁妆的功能之后就被消耗掉了,只有铓却一直处于流动之中——通过婚丧仪式,以单向或逆向流动方式形成了一个个环状流动圈——“铓就会作为一种随礼在各亲戚家里轮换”。因此,与其说茶山社会里的通婚圈是一个女子的单向环状流动圈,还不如说是一个铓的双向流动圈的交织。这种因姑妈家与“舅家祖家”身份转变而形成的层层叠叠的通婚圈,因为铓作为其媒介与固化剂而得以延续与新构。

但是,茶山通婚圈也并非固化不变,其在不同时空的适应性变迁特征也非常明显。但无论是传统的“舅家祖家”嫁自家姑娘给姑爷,或是以“谢舅家”新开亲,或是“借姑娘”嫁给姑爷,都不外乎是对茶山传统单向姑舅表婚基础上的社会关系的延续、变通与强化。其中,铓扮演的多重角色——聘礼、嫁妆、丧礼、神器等,在当下通过婚丧仪式实践着超越族群与国界的流动,从而建构出了一张超越族群与国界的社会关系网络。通过这个通婚圈,或者说通过这个铓圈,使区域内每一个人都嵌合在此社会网络中,各安其分,各负其责。

四、结论

综上所述,铓长期以来在茶山社会中不可或缺——恋爱与集会中的乐器,婚仪中的聘礼与嫁妆,丧仪中神器与遗产(女子丧仪)、炫富的财物等。伴随时代变迁,茶山社会中的铓聚缩于婚丧仪式中,通过在动态与静态、世俗与神圣领域之间的流动,在适应性变迁中延续与巩固传统姑舅表婚制,而作用于区域内社会关系网络的建构。莫斯将礼物馈赠理解为是连接三项义务——给予、接受和接受之后必须回赠的链[32],因而馈赠行为在给予与接受者之间建立起一种双重关系:一是认同和团结;二是等级。茶山社会中的铓在婚丧仪式中的流动亦不无如此,一方面是作为族群(文化)的重要象征与区域文化差异性的标识,而使茶山人成为“茶山人”;另一方面是通过铓流动而对婚嫁的男女及其背后的姑妈家与“舅家祖家”家族成员的社会角色的排序与认定,而使其社会不断得到整合;再一方面是使基于姑舅表婚的社会关系网络神圣化,而且在现代民族——国家建构与区域内族际交往背景下,使铓具有了连结超越生(婚姻)与死(丧葬)、境内与境外、族内与族外的社会关系网络的功能,从世俗与神圣两个层面多维性地作用于茶山地方社会建构,使其“社会秩序成为可能”。

[①]李区著:《上缅甸高诸政治体制——克钦社会结构之研究》(E.R.Leach: Political Systerms of Highland Burma A Study of KachinSocial Structure),张恭启、黄道琳译,(台湾)唐山出版社,民国92年版。

[②]Zhusheng,Wang. The Jingpo: Kachin of the Yunnan Plateau. Tempe, Arizonan: ArizonaState University, 1997。

[③]参见唐代樊绰:《蛮书》卷四(方国瑜主编:《云南史料丛刊》第二卷,昆明:云南大学出版社,1998年,第39页)与《南诏德化碑》。

[④]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,(台湾)成文出版社有限公司据民国·滇缅界务调查小组报告民国二十二年刊本影印第195页:“茶山野人,惟言语系由茶山、汉人、傈僳三种语言混合而成,与他纯茶山语少别,称曰峨昌语。”

[⑤]杨浚、余新:《片古岗茶山人(景颇族支系)社会历史调查》,政协怒江州文史资料委员会编:《怒江文史资料选辑》(上卷),芒市:德宏民族出版社1994年版第67页。

[⑥]陈克进:《景颇族的婚姻形态》,《社会科学实践》,1988第1期。

[⑦]尤中:《云南民族史》,昆明:云南大学出版社,1994年版第180页。

[⑧]方国瑜:《中国西南历史地理考释》(下册),北京:中华书局,1987年版第479、485页。

[⑨]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,(台湾)成文出版社有限公司据民国·滇缅界务调查小组报告,民国二十二年刊本影印第61页。

[⑩]李根源:《滇西兵要界务图注》,方国瑜主编:《云南史料丛刊》第十卷,昆明:云南大学出版社2001年版第795页。

[11]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》第96页。

[12]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》第229页。

[13]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第257页。

[14]李根源:《滇西兵要界务图注》,方国瑜主编:《云南史料丛刊》第十卷,第283页。

[15]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第192页。

[16]本文除注释部分外,所用材料皆为调查组调查所得。

[17]茶山语直译,包括新郎的舅舅(娶了媳妇后即是丈人家)与新娘的舅舅家。

[18]“迷同”,为茶山语,即格子布,主要用在婚仪中的聘礼与丧仪中作盖棺木用。

[19]茶山语直译,意为“感谢”。

[20]茶山社会流行父子连名制,各个家族能够念的祖先从七八代到20多代不等。

[21]莫里斯·古德利尔:《论馈赠—传统社会的交换形式及其功能》中文版序,卢汇译,北京:中央民族大学出版社2002年版第12页。

[22]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第253页。

[23]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第274页。

[24]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第210页。

[25]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第231页。

[26]马凌诺斯基著:《西太平洋航海者》,梁永佳、李绍明译,北京:华夏出版社2002年版。

[27]马塞尔·莫斯著:《论馈赠—传统社会的交换形式及其功能》,卢汇译,北京:中央民族大学出版社2002年版。

[28]莫里斯·古德利尔著,王毅译:《礼物之谜》,上海:上海人民出版社2007年版。

[29] 爱弥尔•涂尔干著:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,北京:商务印书馆2011年版。

[30]尹明德:《中国方志丛书·云南北界勘查记》,第270页。

[31]马塞尔·莫斯著,卢汇译:《论馈赠—传统社会的交换形式及其功能》,第33页。

[32]马赛尔·莫斯,卢汇译:《论馈赠——传统社会的交换形式及其功能》,第67页。

---------------------------------

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号