李静玮 | 木头变黄金:尼泊尔菩提的跨国流动

作者系中国社会科学院研究生院民族学系博士研究生。原文刊载于《民俗研究》2016年第1期143-160页。

对人类学研究而言,族群内部的个体经济行为常需追溯到其文化的整体性。尽管贸易常被抽象成具有独立性的事件,但其发生却很难与其他因素的影响相互隔离。个体经济行为在其所处的家庭,社区,乃至社会环境中的嵌入方式,不仅与政治和社会关系相关,还与传统习俗有着诸多牵连[1]。本文所讨论的案例,起于雷德菲尔德定义的“小规模社会”,即对应小传统,以农村文化为特征的小社区。[2]然而,社区内发生的经济活动又是跨国的,因此,前述的整体性也将涉及另一个国家的市场与文化。由于中国人的介入,这些社区所具有的地方性发生了微妙的变化,且通过中国人的跨国流动,小社区内产出的资源,被直接与中国内陆的文玩市场相连,成为经济全球化的一个注脚。

一、从100到30000之路

塔芒,即Tamang,藏文之意为贩马者。尼泊尔的塔芒人主要聚居在加德满都谷地周边的山地,以农牧业为传统生计方式,信仰藏传佛教。本文所论的塔芒,主要指生活在加德满都谷地东南D市K区A村以及邻近村落的塔芒人。凤眼菩提集中分布在这几个村落,据村民所言,“只有我们这一带有凤眼菩提”,且“就算其他地方也种植菩提树,他们收获的种子也不会有我们的质量好”。在民间传说中,这一带的凤眼菩提树是由莲花生大师带来的佛珠种子长成,当时莲花生在村落附近闭关修行,这些菩提树便成了他留给村民们的礼物。

凤眼菩提,塔芒人称为Budacide(音)[3],平日指称为尼泊尔文mala[4],约从2011年起,文玩逐渐在中国大陆升温,而凤眼菩提的价格,也随之迅速攀升,最为昂贵的小凤眼,价格翻了数百倍。塔芒人的菩提生意年代久远,但在中国人的文玩热兴起之前,这些小串和工艺品店里的塑料珠子,牦牛骨头一样,合人民币不过十几二十块钱,最昂贵的小凤眼,则在千元上下。而今,这一区域的菩提已经成了大买卖,不少塔芒人只要一提到“mala”两个字,便会双眼放光,说:“你知道吗,一串就要十万卢比呢。”十万卢比并不是上限,综合尺寸、密度和皮色等因素,更加昂贵的凤眼菩提可以卖到三十万卢比以上,折合人民币约两万元。根据长期在菩提生长区生活的访谈对象回忆,2011年起,菩提的销量开始上涨,但真正让他们意识到凤眼价值的是2012以及2013年。这两年,进村的中国人渐渐多了起来,在中国人的挑选过程中,产量稀少的小尺寸凤眼菩提很快销售一空。在小凤眼供不应求,甚至严重断货的情况下,村民们纷纷开始抬高价格。“一串珠子十万卢比”的口头语也是这两年产生的。[5]2014年,小凤眼的价格再次翻了好几倍,这不仅意味着菩提树价格的上涨,在这一区域内外,也掀起了种植凤眼菩提树的新一轮热潮。除了种子,树也是人们争夺的资源。据一些报道人回忆,过去的树并不昂贵,在菩提价格上涨之前,还有人以千元的价格购买过成年的菩提树,一些颇具商业头脑的族人也在族群内部入手了一些菩提。而今,人们对价格已经十分敏感,低廉的价格已经成为历史。

由于一年到头都有果实成熟,因此塔芒人需要对菩提树严加看管,以避免盗窃带来的损失。为看守位置较远的菩提树,有的人家专门修建了便于看守的房屋。房屋不供奉神明,只有简单的床铺和烹饪设备,和其他塔芒人的家屋结构一样,通常床铺设在二楼,厨房则在一楼。成熟的菩提采摘之后,进行晾晒,剥皮和果核清理,然后送到村中收菩提的人那里,或是自己送去加德满都出售菩提的店铺进行打孔穿串,之后在博大或是猴庙的店铺中出售。为避免途中遭遇盗贼,一些家户请来警察押运小菩提。也有人将小凤眼留下来单独出售,通过中介,或是在加德满都做生意的塔芒人,直接出售给中国人。而今,菩提生意已改变了菩提树生长区一带塔芒人的生计方式。除了等待中国商人的到来,塔芒人也形成了一系列的菩提产业链,加大了其他族群的介入困难。此外,其他尼泊尔族群也时常尝试与塔芒人打交道,并从中分得一杯羹。

二、网格状与亲属关系里的“自己人”

这里的“自己人”,尼泊尔语为afno mannche,尼泊尔人类学家比斯塔看来,对尼泊尔人言之,自己人的概念,并非严格意义上以种姓(或族群)为辨识方法的,除了出身,还需要考虑到与自己人相处时所花费的时间,共享的知识,以及相应维持这种关系的方式。[6]但语言和地域并不是唯一的判定因素,例如生活在塔芒人周边的铁匠种姓(属不可接触者),尽管他们能说流利的塔芒语,且与塔芒人的社区一衣带水,却依然被排斥在塔芒人的互惠关系之外。[7]自己人有类于社会学家库利所提出的“初级群体”概念,即面对面交往,关系亲密的人们。对于群体中的个体而言,初级群体指涉人性的形成,因为“个人的最早、最完全的社会生活经验是源于这里的”。[8]自己人包含了塔芒人的亲戚朋友,由于他们多以从属藏缅语系的塔芒语交流,因而基本可限定在塔芒人的族群内部。在菩提生意之前,他们的信息也有很多是靠亲戚的关系网获取。如一家身在马来西亚的塔芒人,他委托自己的中学同学——另一个塔芒人管理他名下的一间餐厅,他的同学则通过亲戚招来了村里几个务工的年轻人,其中有他的远房侄子和外甥。对这几个年轻人而言,作为雇主的亲戚意味着不那么紧张的雇佣关系,通过简单的协商,他们可以在假期和薪酬上获得一些优待。这一类由塔芒人经营管理的产业也成了信息交流的重要节点。在都市中,同乡经营的餐厅和旅社是他们集会的首选,即便只是吃顿便饭,喝杯尼泊尔奶茶,对他们来说,也可以获取到不少信息,因为来自家乡的人们在加德满都打拼,其中不少人干着搬运工之类的体力活,类似的交流不仅可以帮助他们在乡音中适应都市,也可以带来更多可靠的工作机会。

自己人不仅是货源,也是销售渠道。在价格差别不大的情况下,塔芒人会先考虑将手中的货物销售给拥有商店的亲戚。而在急于将商品低价出手的情况下,塔芒人也会优先考虑自己人。如果有人手中有小尺寸的凤眼,他便会在日常的集会中告知其他成员,其他人将利用手中的客户网络帮助他进行销售。这种委托销售的方式有两种实现途径,一种是将货物交由对方,委托其进行销售,第二种则是让对方在寻找到客源的时候打电话,届时再自己带着货物,前往客户所在地。在实际操作中,两种实现途径并不矛盾,比如将菩提交给朋友,再由朋友从自己的关系网中找寻,或是当对方找到买家的时候,再将货物移交给对方。

从结构上看,自己人所构建的信息网基本呈现出并不复杂的网格状,且辐射范围也被限制在塔芒人内部。这一信息网的存在,隐喻着凤眼菩提价格的稳定性和可控性。以两家塔芒人开的凤眼菩提店铺为例,两家出售的价格都大致相同,其中一家以较高的价格成交后,其店主便会跑到旁边亲戚家的店内聊天,谈到自己今天的生意和成交价格。如果成交价格高于市场价,亲戚便会流露出称赞与羡慕,相反,假如成交价格比市场价低,亲戚便会认为他卖得太便宜,不划算。一位报道人曾经表示:“我才不会把自己手上的菩提便宜卖掉。现在价格这么好,便宜卖掉不仅对不起自己的辛苦,还会让亲戚们笑话。”另一方面,前述的委托销售也预示着价格的向上浮动,因为在进行委托的时候,塔芒人往往会报给对方一个预期的成交价格,受委托的一方将尽力以比这个预期高的价格出售,以获取作为中介的利润。

三、外族的介入

“物品的使用价值,没有交换,也能为人的利益而实现,那就是,在物和人的直接关系中实现;物品的价值却只有在交换中,在一个社会过程中实现”[9]。显然,菩提的价值非塔芒一方所能决定的,在这过程中,中国人和境内其他族群起着重要作用:

(一)中国人

在种植——出售——加工——出售的各个步骤中,均有中国人的介入。城市中的凤眼菩提价格高昂,塔芒人的内外策略又牢牢控制着一手货源的价格波动,基本杜绝了中国人“捡漏”的行为。在此情况下,为了节约成本,一些中国人开始购买菩提树的所有权。2013至14年间,一棵树的价格在三万到五万人民币左右,树龄老,尺寸大的树价格更高。拥有了菩提树之后,在村庄附近出没的小偷也将威胁菩提的收成,对此,中国商人们的办法是熟一批摘一批,因为“树上果子留不得,一留就不知道去哪里了”。除了偷盗,中国商人们遭遇的还有各种各样的小花样,譬如以次充好,鱼目混珠,狸猫换太子等等。但为了挣钱,即使上过不少次套,他们还是得继续和本地人打交道。为了节省货运开支,便利看货,一些中国商人也在本地做起了菩提买卖。有的商人依然以餐饮住宿为本行,另一些人则开起了菩提商店,有的人甚至把全家人都接了过来。即便利润丰厚,菩提的收成也常常成为他们的烦恼。“今年是中年啊,大的没有,小的也没有,要亏死了——”2014年夏季,一位购树的店主抱怨道。在以上过程中,中国人还开始学习尼泊尔语。他们的语言资料多来自简易的入门书籍,也有向本地人请教的情况。对于简单语言的掌握能够帮助他们更快地达成交易,也能在一定程度上防止本地人的欺诈行为。

由于牵涉到货款移交和外币兑换等问题,菩提买卖将在本地居留的中国商人卷了进来。这类商人多长期开放换汇业务,经营菩提者需要通过他们提取资金,以减少货币兑换中的汇率折损。在中方资金周转不及的情况下,一些商人也愿意提供担保,因此成也为另一种意义上的中介者。

(二)其他族群

中国人以外,“外人”的存在显得尴尬又必要。是否能够跳过这些外人,直接获取丰富的利润?半世纪前,西敏司对于加勒比地区中介的研究已经否定了这一点。而在凤眼菩提的例子当中,“外人”不仅意味着买家数量的增加,也是打通塔芒人与中国人沟通的重要渠道。第一类,在加德满都的各大旅游区,作为销售渠道的外人随处可见,他们来自尼泊尔和印度的各个种姓、族群,以及自中国而来的西藏难民。虽然这些人里存在购买并掌握了菩提树资源者,但大多数人仅是从塔芒人手中购买了少量凤眼菩提的小商贩。他们在零售价格上没有优势,但是面对大量停留时间不长,对价格信息掌握不多的游客,以高于市场数倍的价格售出货物并不困难。另一类外人,则是掌握了中文的中介者。和小商贩的获利方式不同,他们不需要成本,而是周转于中国人和塔芒人之间,依靠自身的语言优势谋取利益。符合这种双语优势的人,多是西藏难民或是难民后裔。同时,另一些中介者则是受雇于其中的一方,如为中国人带路,或是以中文为塔芒人提供销售服务。塔芒人这一边,也有人在学中文,但多是半途而废。一位经营凤眼菩提的塔芒人曾抱怨,中文“太难学,有这个时间还不如多在店里照顾生意”,另一个塔芒商人曾经学习了三个月的中文,却坦言自己“一无所获,已经放弃”。此外需要说明的是,对于中介而言,语言并非他们所掌握的全部资本,一些中介在中国人与塔芒人的斡旋中,掌握了大量的货源与客源,并专门以此为业,和只依靠语言促成生意的中介来相比,他们显得更为高明。

虽不处在价格博弈的中心位置,但其他族群在这一过程中的重要性依然不容小觑。中间商的消灭将对成本的控制起到帮助,但从数量上来看,中间商的活跃却是掌握货源的生产者所需要的。这一论点不仅符合加勒比地区的案例,也可在本案例中得以反证,即在商品销售的金字塔式结构中,大量的中间商对价格的上涨的推动是有力且必需的,因为生产者能够接触到的消费者数量有限,而中间商则通过各自发散式的销售渠道,将手中的货物进行分销。就这一点来看,塔芒并非凤眼菩提价格上涨的唯一受益者。这两年,几乎所有从事菩提买卖的族群都从中获得了大量利润。有的店主坦言,虽然他并非塔芒人,手头也无菩提树资源,但中国人“非常有钱,只要货好,不用担心卖不出去”。通过取货,分销,以及后续的资金周转,有的小商贩从原来的街头小贩或打工仔起家,成了拥有独立店铺的老板。

四、关于经济制度的讨论

卡尔·波兰尼认为,互惠、再分配和家计三种组织原则,构成了西欧以至封建末期的各种经济体制。相较之下,市场制度则更为宏观,且对社会整体也存在决定性的影响,这意味着社会关系是嵌于经济体制中的,而非相反。[10]当下关于市场的经验研究,可分为金融市场,以时尚、酒类为代表的审美市场和具伦理色彩,以人寿为代表的市场三类。这三类市场研究之所以得到社会学家的关注,是因为市场内的商品价值呈现出与商品本身的属性相互脱节的情形,换言之,这些市场中商品价格的定型,更多地来自于其经历的社会化建构。[11]本案例中所讨论的菩提,或可划归第二类审美市场,在这类市场中,价值的社会建构十分明显,其间,用于衡量价格的诸项标准被树立及体系化。在商品进入市场前,虽然市场的供求关系依然是价格的决定因素,在塔芒人内部,带有更多原始经济特色的前三者却是稳定价格的关键,因此,三者与市场间亦是并行的关系:

(一)互惠、再分配和家计

1、互惠

在马林诺斯基笔下的特罗布里恩德岛,作为礼物的臂镯和项链形成了互惠的库拉圈,它连接了掌握不同地域的交易伙伴,也开启了日常其他物品的交换渠道。[12]菩提生意中的互惠现象则与这种循环式的赠与有着一些区别。首先,臂镯和项链是在库拉圈的内部循环的,但菩提的出售对象却是具有流动性和不确定性的中国商人,这意味着,除去那些以此为主业的商人,交易双方很难在成交之后继续打交道(特别是停留时间较短的游客)。其次,不同于以物易物的原始经济,中国人始终是用金钱购买菩提,对于塔芒人来说,大量的金钱并非村落生活中的必需品,这使得他们有充足的时间去评估手头资源的价格。尽管如此,菩提交易中依然存在互惠的现象,如对中间商的互惠。对于促成买卖的本地中间人,塔芒人多以现金方式进行结算,而对于给予帮助的中国商人,这种互惠也时常以货物赠送的方式进行。生意之外的互惠也对生意本身起着重要作用,但其目的很难被定义为道德和义务的,例如一位塔芒人不时会邀请购买货物的中国客人在他的店铺喝茶,并向他们赠送额外的礼物,如手串和配件,同时他也提到,“做生意才是重点,如果对方给出的价格太低,我也不会给他们什么东西。”

由于每一个给予帮助的家庭都对回馈有所期待,流动性与跨国性又常常导致回馈链条的断裂,因此,比起鱼龙混杂的都市,具有节律性的互惠在乡村经济中更为常见,如爪哇的“gotong-rojong”互助,泰国乡村对互惠行为的重视,及菲律宾个人联盟中的义务性互惠。[13]塔芒人的互惠亦基本是在族群内部,即具亲缘性与稳定性的自己人间进行。霍姆伯格关于塔芒人剥削铁匠种姓的解释也适用于理解这一现象,即“塔芒人试图在付出最少的前提下,从铁匠种姓那里最大限度地获得,而铁匠种姓也将要求最大化,却不愿给予回报”[14]。但塔芒的互惠体系并非完全不对外开放,例如在与周边古隆人的接触中,尽管塔芒人不愿与之分享小米粥和水烟,却可以共享大米和玉米粥。[15]比较之下,中国人在互惠中的位置更类于与塔芒人为邻的铁匠种姓,因所有资源上的不对称,加之无法融入塔芒人以亲属网络为基本结构的互惠循环系统,而被最大程度地剥削。

网格状和以核心家庭为单位,决定了塔芒人内部信息交流的便利。通过人与人之间的互动,商品的供需情况、成交价格、商品信息等都能够及时传递到家族甚至族群其他成员处,从很大程度上杜绝了外人“捡漏”的可能性。就文化传统的稳定性而论,这种互惠沿袭自塔芒人的生产习俗。与纽瓦尔、古隆等族群相似,塔芒农民的田野劳作常常是以nang为单位,集体进行的[16]。组织劳作的主人家需为劳动者们提供午餐与香烟。通常情况下,参与劳作的人们虽不会从劳动中直接获得酬劳,但却获益于相互之间的帮助。这一劳动组织是非正式的,且无领导者。虽然松散,但其平等互惠的理念却保证了其活动的有序实施,而成员的加入与离开也遵循着“得到多少,就要付出多少”的原则。[17]互惠的现实动因则来源于以上社会关系在经济方面产生的效应。作为生活在熟人社会中的个体,“不会因要取得物质财物以保障个人利益而行动;他的行动是要保障他的社会地位、社会权力及社会资产”[18]。例如,一个访谈对象表示,他的亲戚们在城里总共开了十几间菩提店,即便是那些相距较远的亲戚,大家相互之间也经常往来。聊天时,菩提是最为寻常的话题。因此,不管是哪个季节,这些店铺所开出来的价格虽然有高低之别,但是底价相差并不会太大。他们最常对外人说的一句话是,“你去别的店看吧,我给你的一定是最好的价格”。事实上,他们对别的店铺所开出的价格早已心中有数,因为在族人里面,如果按低于约定价格出售,便意味着家人的谴责。其次,这也意味着这一地区的塔芒人之间,存在“互信互赖的长期关系”。这种关系在消解塔芒人内部竞争关系的同时,也能将物品的低价流动保持在族群内部。这意味着,在面对外族的时候,价格将严格按照市场规律制定,但在对内转手的时候,互惠因素将会影响价格的形成

2、再分配

再分配具体表现在人们为权力中心提供财富和服务,且中心对个体进行返还的过程。和尼泊尔的印度教诸种姓不同,塔芒人的社会相对更加平等。例如,他们部落之间存在对等的平级合作,两性关系中男性多对女性地位保持尊重,祭祀文化所体现出的等级观也不如印度教一般森严。因此,在菩提交易中,前述的给予与返还非以权力等级为中心,而是以菩提资源为中心的。获取了财富的塔芒人,常会在日常与节假日的集会中表示出慷慨,例如主动为亲友支付餐费和茶费,并增大其在达赛节期间的礼品和礼金支出,在这几类支出中,餐费和茶费的范围可以涵盖交易中的三方,但礼金支出仅指向比自己年幼的亲戚,坚果和糖果等礼品则用来赠与年长的亲戚。整体言之,富者日常的义务支出理应远远大于穷者。Gérard Toffin也有谈及塔芒的财富积累机制,认为一些原因将阻止塔芒人进行财富积累。如塔芒社区中的葬礼,富者的花费往往在穷者花费的四倍以上,又如,塔芒富者中存在“出借和赠与食物及财富,并无所谓收支相抵”的再分配机制。因此,在他看来,塔芒人“最富之人需要在集体与家庭诸事务上投入比别人更多的财富,依照传统的道德价值与规范,(塔芒人)财富上的任何不均仍可得以纠正”。[19]

3、家计经济(householding)

塔芒人的生意是以核心家庭为单位的。“就其构成而言,家户组成了一种小经济”[20]。进行买卖时,性别的因素体现得并不明显。议价过程中,比起小辈,家中的权威将决定货物的最终价格。因此,当购买者前往村内进行购前咨询时,并非所有家户成员都对价格的高低有决定权。比较之下,村落和店铺中,母亲作为权威的情况通常多于父亲的情况。这或许可以归因于塔芒人内部的性别分工,在菩提生意上,女性多从事采摘,晾晒,串珠等活动,带货进城则主要由男性操作。生意之外,男性更多地选择前往村外及其他国家打工,女性在结婚前虽有参与这些外出务工,但在结婚后便主要负责料理家庭事务。[21]这意味着,比起女性,塔芒男人更容易进入流动的状态,他们长于与中介和中国人打交道,而无暇顾及找上门来的生意。另外,塔芒女性养育子女的活动与其日常生产密不可分,甚至在怀孕期间,她们也能照常进行劳作。[22]仅就这一点而言,母亲对子女的影响常常大于常年在外的男性,因而在家庭式经营中,“作为拍板者的母亲”并不罕见。不过,最终参与到销售中的,可能并非其中的权威人物,因为权威人物也会对家庭占有的资源进行授权,让其他人进行代理销售。而且,在树的所有权分属不同家庭成员的情况下,其它家庭成员也不会过多干预交易者的议价过程,加上成员之间原本便在价格的问题上有过沟通,他们的对外交易表现出相互独立却内部统一的特性。

另一方面,家户生产模式阻止了塔芒人所获得利润向资本的转化。这种停滞不前一部分来源于漫长的资本运作周期,以萨林斯的话论之,“除非家户劳动力的生产能力真正得到提升,或导致产量提高的先进技术出现,否则家户经济不可能提升到一个新的高度”[23]。另一部分则源于自给自足对市场与货币的影响。这看上去与高涨的价格相互矛盾,但在与富裕外族的博弈过程中,却是让塔芒人保持气定神闲的必要条件。由于这种生产模式具有“追求的是生活的途径,而非量化的财富”的特性,塔芒人宁愿抬高菩提的价格,以少许劳动换取更高利润,也不乐意满足中国人“低价且大量”的需求[24]。

(二)市场交换

虽然一手资源由塔芒人掌握,但市场却是在中国。换言之,即便互惠、再分配和家计经济能在塔芒人内部有效地运作,但中国人的喜好,依然是启动这一系列经济制度的关键。一方面,购买者内部虽存在使用——投资价值,个体——关系价值以及功能——象征价值的差异化认知,但关于价格的共识却是在中国境内的市场里达成的,这部分市场活动阻碍了塔芒人对中国人价格体系的了解。[25]另一方面,菩提价值在中国的社会建构与塔芒人并非同一,如塔芒人的菩提生意比中国近年大范围兴起的文玩热要年代久远得多,其对菩提的认知却和中国人并不完全一致。以凤眼菩提树产出的龙眼菩提为例,不少塔芒人认为,价格和其大小并不相关,但在北京的文玩市场上,只有小尺寸的龙眼菩提才卖得起高价。作为销售者的塔芒人尽管将龙眼的价格均一化,但只有小尺寸的才能按照他们预设的高价卖出。这导致他们进一步提高龙眼的整体价格,并在提高价格的同时,开始关心尺寸和价格的关系。另外,凤眼菩提的加工方法和价格评价体系也有了很大变化。因为中国消费者尤其偏爱新籽和小尺寸,大尺寸的菩提虽然同样罕见,但其价格始终难于与小的比肩。此外,为了方便菩提保存而一度多见的酥油煮制法现在也因中国买家的挑剔而被谨慎使用。经过双方的互动式交易,塔芒人才试探出了金矿的精准位置。

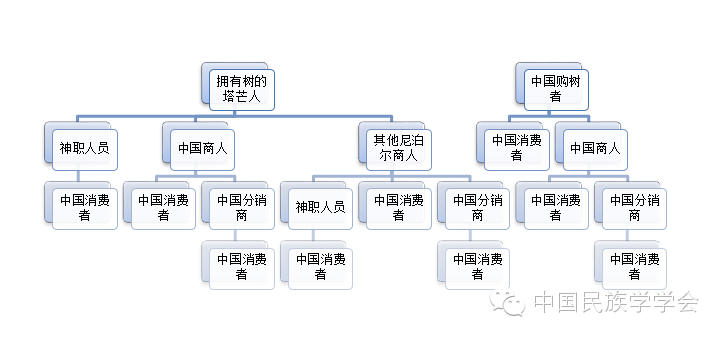

图1:菩提流动涉及的族群及角色

上图既是对于所涉族群的简单说明,又可看做菩提流动的基本线路。实际情况中,买卖的行为可能因为转手的次数增加而显得更为复杂。在左侧的线路中,村落中的菩提买卖既以家户为单位,又存在收购菩提的个人,但村落里仅出售原籽,并不提供打孔,穿串等服务。到了加德满都的几个菩提商户聚集地,原籽将进行加工和穿串。而当这些穿好的菩提来到游客聚集地泰美尔,人们不仅可以购买到108颗的菩提佛珠,还能购买到进行了重新设计的佛珠和手链,并定制自己喜欢的款式。此间,菩提的价格一层层上涨,当它们被消费者带到中国,将可能再次被转手。购树者这边,虽然基本避开了塔芒人牢固的价格策略,但价格却并不会比本地人低。不管是塔芒人,还是中国人都知道,霉菌,蛀虫,盗贼及对丰富鉴别经验的要求,使得“这东西实在很麻烦”,因此,他们也形成了一种微妙的默契,即在竞争中保持着价格的一致性。

这一线路中,还有两类人需要作出特别说明。首先是神职人员,在菩提买卖的热潮中,他们出现的频次并不高,但其经手的货物却是在跨族交易中最有可能违背市场规律的。如一位中国佛教徒曾花2万元买下一串市价约在2000元左右的菩提佛珠,因为这串佛珠来自一个寺庙里的喇嘛,他声称自己“花了三年时间盘玩它”。此外,笔者也曾听闻有人从喇嘛处获赠凤眼佛珠,但这类事件发生概率不高,故不做专门讨论。第二类,处在流动关系最底层的,即作为菩提消费者的中国人。和专门从事菩提买卖的商人相比,他们手中的资本有限,但数量却比商人要多得多。他们是菩提的消费主力,也是分销商打交道的重要对象。总体而言,同处一个层级的商人们之间存在竞争关系,当这种竞争遇到资源供不应求的情况,就可能会导致价格上涨和购树行为。

五、再思“塔芒人”

在菩提跨国流动的过程中,中国商人的资本单向地流入塔芒人的口袋。在资本运作的过程中,这一切显得有些吊诡,因为商人的努力经营和扩张并没有榨干塔芒人日常的劳力,相反,在改变他们贫困的同时,商人们还得忍受一日一新的价格涨势。至此,木头变黄金的过程似乎已较为明晰。仅从简单的事件发展来看,菩提价格的上涨似乎与南红、青金石、翡翠等文玩珠宝差别不大。但具体到这个案例,塔芒人在尼泊尔种姓与族群体系中的地位,亦是值得回过头来探讨的问题。

二十世纪,关注南亚地区的研究者多将种姓及相关的宗教观念与经济活动联系在一起,其中,与业(karma)和转世(samsarad)关联的教义,被视为制约经济发展的一大因素。[26]就生计方式而言,种姓与族群的影响当下依然清晰可见。都市中的塔芒人,依据尼泊尔人类学家多尔·巴哈杜尔·比斯塔的描述,是那些在加德满都街头,“用头带负重,身着束腰外套,缠腰带,冬季穿着短袖羊毛夹克,还常把库库里军刀塞在腰间的人们”。[27]最早进入尼泊尔进行人类学研究的海门多夫则认为,“塔芒人对谷地文化的贡献无足轻重。作为负重者和伐木者,他们的经济地位或许很重要,但他们的社会地位却是低的,他们进入高种姓者和纽瓦尔人的居所,多是因为身为奴仆或是雇工”。[28]这意味着,在加德满都谷地的都市生活中,塔芒人多从事着体力劳动,社会地位相对较低。回顾1856年,拉纳家族颁布的尼泊尔民法大典(Muluki Ain)中并未提到塔芒人,而是称其为西藏人(Bhotya)。尽管塔芒人多被认为来自西藏,但他们并不认同于西藏人这一称谓。在1769年的文献中,他们被称为Murmi或是Lama,并作为“可被奴役的饮酒者”见诸记载。[29]在法国人类学家Toffin的分类中,尼泊尔人可分为五种:帕尔芭提雅印度教种姓(ParpatiyaHindu castes),以藏缅语系语言为母语的族群(或言部落),纽瓦尔人,主要分布在南部特赖平原的The Madhesis,藏人[30][31]。其中,塔芒人属第二类,即以藏缅语系语言为母语的族群。另一种更为粗略的分类方式更能说明塔芒人与印度教社会之间的分立,如尼泊尔人类学家宾诺德·博卡拉认为,尼泊尔人可简单分为印度教种姓与其他族群(janajati)。[32][33]作为整体概念的族群常被描述成“相对贫困,不能像高种姓或是上层阶级那样接受较好的教育”。除了一些特例,如在尼泊尔西部商道上具有控制权的塔卡利族,以及广泛分布在加德满都谷地,以其丰富多彩的文明和“谷地土著”之名闻名的纽瓦尔人,相比身处印度教社会的诸种姓,诸族群常认为其在政治、经济和教育等方面不具优势。这种比较之外,还存在族群和种姓内部的区别。区别不仅表现在具体族别,也表现在地域的差异上。在霍姆伯格研究的村庄中,塔芒人比古隆人及铁匠种姓占有更多资源。但当塔芒人走进城市,面对长期居住于此的切特里、婆罗门和纽瓦尔等族群/种姓,其优势地位则难以为继。[34]由此可见,菩提价格的暴涨,不仅是族内策略的运作结果,也是长期以来都市族群竞争中,塔芒人弱势地位的反映。

综上,塔芒人的生计方式之变因菩提而起,其相应的变化又不仅仅和这项买卖有关:

首先,菩提生意隐喻了塔芒人的生计转型。很多塔芒人在获利之后,并不急于将资金投入菩提树的培植上,而是转而投资其他行业。一些塔芒人将此归因于菩提买卖的季节性,因为菩提资源有限,每到断货时期,通常都是有市无货,而到了果子下树的时候,族人又急于找到菩提的买家。马克思所引爱先微格的话可用来解释这一点,“到1823年为止的八十年间,巴西各金刚石矿山的总产品,还赶不上巴西各砂糖咖啡种植园一年半平均产品的价格”[35]。即,资源的稀缺性决定了整体的收益有限。由于价格和管理难度等因素,对于财力雄厚的海外资本而言,介入的难度依然较大。此外,大多数塔芒人并不具有囤积货物的资本,他们所做的仅是在菩提成熟后将其出手给中间商,此后便无事可做。如一位拥有菩提树的塔芒人,虽然每日都要向大家抱怨找工作的问题,但他对于找工作并不上心,反倒觉得去铺满黄金的中国做生意才是自己应该选择的。另外,相较中国人,塔芒人在管理资本时所表现出的惰性,与欧洲早期资本主义、印度劳工阶级中显现出的传统主义或也有相通之处,即更高的收入并不意味着个体的勤奋劳动,实现资本扩张,而是使他们归乡,为女人们购买首饰,享受更长假期的诱因。[36]

第二,生意里普遍存在的欺诈行为同样意味着生计方式的不稳定。在商业活动中追逐利润是正常现象,但塔芒的族群传统中,对说谎者有着相应的社会惩罚。如作为佛教徒的塔芒人并不杀生,但在一年一度的达赛节宰牲仪式上,负责举起砍刀的那些人,是公认的说谎者。斯科特曾有论,农民的道德激情源自于互惠准则和生存权利,其中,前者起于接受赠与而自觉应返还的规则,后者则反映了穷者对社会资源的基本需求。[37]对塔芒人而言,商业活动中的道德感起于内外互惠及对内部互惠循环的忧思:一方面,掉包,以次充好等行为被大多数人所不看好,一些欺诈行为严重者,被整个族群所唾弃。一次,笔者的访谈对象曾指认一个经常在生意耍花招的族人,并露出鄙夷的神情。尽管对方与他并不在同一个村落,但由于亲戚之间的互通,使得塔芒人能够对族群内部成员的道德做出有类于非正式惩罚的判断。另一方面,虽然对有的人而言,“该是多少就是多少”,“我们不会欺骗客人,我讨厌说谎者”,但对收入微薄的山民而言,少许的欺诈代表的高额利润依然具有很强的诱惑力。而且,对于那些不识货的买家,即便是品相很差,或是用另外的品种替代的菩提,也能以不错的价格成交,这种情况下,大多数塔芒人并不会说明真相,而在那些正义感强烈的塔芒人看来,“这和说谎没有什么区别”。

六、结论:全球市场中的族群经济

在西敏司的《甜与权力》中,作为成瘾性消费品的糖不仅连接了英国与美洲加勒比地区的甘蔗园,也在政治经济关系的互动中渗入普通百姓的日常。[38]相较英国与北美,尼泊尔和中国的贸易则因临近而更为历史久远。数世纪以前,便已有了纽瓦尔人在西藏经商的记载,在喜马拉雅地区,至少存在18条商用通道。[39]在两国的进出口贸易中,中国长期处于贸易顺差的位置,以尼泊尔2013~2014年间十个月的统计资料为例,尼泊尔对中国的进口额为655亿8000万卢比(约合6.8亿美元),出口额为21亿5000万卢比(约合2230万美元)。[40]尽管两国贸易活动频繁,但本案例讨论的菩提与连接英国和北美的糖不同,目前还处在非正式经济的范畴,且贸易顺差也非受到宗主国与殖民地关系的影响,因此,需要和殖民地经济的研究相互区分。

除了跨国的供求关系,导致菩提升值的原因大致可总结为:第一,由单一族群所垄断的资源在价格上往往是利己的。虽然市场供需对价格有着莫大影响,但其多达百倍的增值却首先要通过族群内部具有统一性的内外策略实现;其二,“塔芒人”的身份。就塔芒传统而言,在乡土社会中形成的经济与文化影响了他们在市场交换中有类“经济的社会人”的态度,即既重视市场交换中的利润,又看重其他交换形式中的酬报关系。家计制度对族群成员财富观念的影响,阻止了个体对更多利润的追求,也会对成员的销售行为构成一定程度上的警醒,这将相对地减少欺诈行为(尽管依然难以避免),起到规范市场,促进族群内部团结的作用。同时,“塔芒人”也并非一个孤立的概念,他们不仅与交易中的诸种姓与族群直接关联,也是内嵌于尼泊尔多元种姓与族群社会中,在经济与政治诸方面不占据优势地位的一个族群。第三,资源所在的地理位置。需要强调的是,案例中的塔芒村落地理位置偏僻,大巴可达的主干道之外,家户基本靠步行运输货物。这在其他山地塔芒的村落中亦较为常见,它不仅“阻碍了发展项目的实施,也有益于传统生活的维系”。[41]同理,地理位置限制了中心政权的直接干涉。尽管近年来政府试图对菩提产业进行管理,但位于山区的原产地进入困难,相比之下,对出境消费者进行征税、提高商铺税收等策略则难度较低。在来往需要徒步数小时的村落中,有的塔芒人说道,“这里没有警察,即便发生什么事情,他们也不会知道的”。数量巨大的流动商贩增大了管理的难度,这不仅使得菩提经济成为一定程度上肯思·哈特(Keith Hart)所言的非正式经济,也将凤眼菩提从普通的植物种子,转变为真正意义上的“塔芒人的金矿”。

[1][日]栗本慎一郎:经济人类学,王名等译,北京:商务印书馆,1997版,第7~8页。

[2][美]雷德菲尔德:农民社会与文化,王莹译,北京:中国社会科学出版社,2013年8月,第94~95页。

[3]又有bodici的说法。

[4]尼泊尔语,意为佛珠,项链。

[5]一串珠子十万卢比,尼泊尔语“Eutamala ek lakh”。

[6]Dor Bahadur Bista, Fatalism and development:Nepal’s Struggle for Mordernization, Kolkata: OrientLongman,1991, pp. 57.

[7]David H.Holmberg, Order in Paradox: Myth, Ritual, and Exchange among Nepal’s Tamang,Ithaca and London: Cornell University Press, 1989, pp. 71~72.

[8]贾春增主编,外国社会学史,北京:中国人民大学出版社2008年版,第156页。

[9]马克思:资本论:政治经济学批判,第一卷,北京:人民出版社2004年版,第60页。

[10]卡尔·波兰尼:巨变:当代政治与经济的起源,黄树民译,北京:社会科学文献出版社2013年版,第126~129页。

[11]Jens Beckertand Patrik Aspers, The worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy,Oxford university press, pp. 30~31

[12][英]布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基:西太平洋上的航海者,张云江译,北京:中国社会科学出版社2009年版。

[13][美]詹姆斯·斯科特:农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存,南京:译林出版社2001年版,第216页。

[14]David H.Holmberg, Order in Paradox: Myth, Ritual, and Exchange among Nepal’s Tamang,Ithaca and London: Cornell University Press, 1989, pp. 71.

[15]David H.Holmberg, Order in Paradox: Myth, Ritual, and Exchange among Nepal’s Tamang,Ithaca and London: Cornell University Press, 1989, pp. 72~73.

[16]Nang为塔芒语,指农业生产中的集体单位,对应尼泊尔语中的parma。后文中的goremos亦为塔芒语,意思与前者相近,但有正式组织者(naike),且规定酬报时间为一年三个月(加入后不能临时退出),比前者的组织方式更为严格。

[17] Gérard Toffin, “Mutualassistance in agricultural work among western Tamangs: Traditional and newpatterns”, From Monarchy to republic: essays on changing Nepal, Kathmandu:Vajra Books, 2013, pp. 187~188.

[18]卡尔·波兰尼:巨变:当代政治与经济的起源,黄树民译,北京:社会科学文献出版社2013年版,第113页。

[19] Gérard Toffin, “Mutualassistance in agricultural work among western Tamangs: Traditional and newpatterns”, From Monarchy to republic: essays on changing Nepal, Kathmandu:Vajra Books, 2013, pp. 196.

[20][美]马歇尔·萨林斯:石器时代经济学,张经纬,郑少雄,张帆译,北京:生活·读书·新知三联书店2009年版,第91页。

[21] Thomas E. Fricke, Arland Thornton and Dilli R. Dahal, “Family Organization andthe Wage Labor Transition in a Tamang Community of Nepal”, Human Ecology, Vol. 18,No. 3 (Sep., 1990), pp. 283-313.

[22] C. Panter-Brick, “Motherhood and Subsistence Work: The Tamang of Rural Nepal”, Human Ecology, Vol. 17,No. 2, Human Ecology in the Himalaya (Jun., 1989), pp. 205-228

[23][美]马歇尔·萨林斯:石器时代经济学,张经纬,郑少雄,张帆译,北京:生活·读书·新知三联书店2009年版,第102页。

[24] [美]马歇尔·萨林斯:石器时代经济学,张经纬,郑少雄,张帆译,北京:生活·读书·新知三联书店2009年版,第100页。

[25]Jens Beckertand Patrik Aspers, The worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy,Oxford university press, pp.11-12.

[26]John Harriss, “SouthAsia”, A handbook of Anthropology, Edward Elgar Publishing Limited, 2005, pp.530.

[27]Dor BahadurBista, People of Nepal, Kathmandu:Ratna Pustak Bhandar, 2013, pp. 57.

[28] Christoph von Furer-Haimendorf, Unity and Diversity in the ChetriCaste of Nepal, Caste and Kin in Nepal, India and Ceylon, New Delhi: SterlingPublishers, 1966, p. 11-66.

[29]Andras Hofer,The caste hierarchy and the state in Nepal, Lalitpur: Himal Books, 2004, pp.124~125.

[30]Toffin将穆斯林划入Parbatiya或Madhesi中,未单独列出。

[31] Gérard Toffin, “The Janajati/AdivasiMovement in Nepal: Myths and Realities of Indigeneity”, SociologicalBulletin, Vol. 58, No. 1, Special Issue on Development of Democratic Routesinthe Himalayan 'Borderlands' (January-April 2009), pp. 25-42.

[32]尼泊尔人将janajati翻译成nationality,法国人类学家Toffin认为,这种译法源于中国使用的少数民族(minoritynationalities),而与社会意义上的国家(nation)关联甚少。

[33]根据笔者2014年9月14日对宾诺德·博卡拉(BinodPokharel)的访谈整理。。

[34]David H. Holmberg, Order in Paradox:Myth, Ritual, and Exchange among Nepal’s Tamang, Ithaca and London: CornellUniversity Press, 1989, pp.71.

[35]马克思:资本论:政治经济学批判,第一卷,北京:人民出版社2004年版,第11页。

[36][德]马克思·韦伯:印度的宗教:佛教与印度教,桂林:广西师范大学出版社2005年版,第147页。

[37][美]詹姆斯·斯科特:农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存,南京:译林出版社2001年版,第215~229页。

[38]西敏司:甜与权力:糖在近代历史上的地位,朱健刚,王超译,北京:商务印书馆,2010年版。

[39]Kalyan RajSharma:《中国 - 尼泊尔贸易现状!影响及发展路径研究》,载《生产力研究》,2009年21期,第129~130页。

[40]《本财年前十月尼泊尔对中国贸易逆差巨大,达约6.8亿美元》,国际在线,http://gb.cri.cn/42071/2014/06/25/6071s4590592.htm,2014年12月30日访问。

[41] Gérard Toffin, “Mutualassistance in agricultural work among western Tamangs: Traditional and newpatterns”, From Monarchy to republic: essays on changing Nepal, Kathmandu:Vajra Books, 2013, pp.185.

京公网安备11010802045205号

京公网安备11010802045205号